Ramsay Mac Donald y el Labour Party

Ramsay Mac Donald no es sólo un personaje distinguido de la burocracia de los Trade Unions y del Labour Party. Es, mental y espiritualmente, un tipo de “elite”. Pero su presencia en la jefatura del Labour Party no depende tanto de su relieve personal como del prevalecimiento de su tendencia en el proletariado británico. Mac Donald representa la actual ideología de ese proletariado. No es un leader casual, no es un leader accidental del Labour Party. El laborismo inglés se orienta, cada vez más, a izquierda. Está en una época de transición y de metamorfosis. Es natural, por ende, que su leader sea un leader centrista. Durante la guerra, en un período de “unión sagrada” : y de frente único nacional, los jefes normales del Labour Party eran sus hombres de derecha: Henderson, Thomas, Clynes.

Conducidos por estos pastores, los laboristas colaboraron con Lloyd George y el gobierno de la victoria. Pero, terminada la guerra, la derecha perdió terreno entre ellos. El ambiente proletario de Europa se tornó revolucionario y pacifista. Retoñó la flora intemacionalista. Reflotó la Segunda Internacional y apareció la Tercera. Y el choque entre la idea individualista y la idea colectivista adquirió un carácter violento y decisivo. Esta marejada revolucionaria empujó al Labour Party a una posición más avanzada. Creció, consecuentemente, en esta agrupación la influencia de la corriente centrista acaudillada por Mac Donald, antiguo leader de los laboristas independientes. Mac Donald, socialista, pacifista y centrista de la filiación de Longuet en Francia, de Kautsky en Alemania, reflejaba y resumía, mejor que James Thomas y que Arthur Henderson, el nuevo estado de ánimo, la nueva actitud espiritual de la mayoría de los obreros ingleses.

La historia del movimiento proletario inglés es sustancialmente la misma de los otros movimientos proletarios europeos. Poco importa que en Inglaterra el movimiento proletario se haya llamado laborista y en otros países se haya llamado socialista y sindicalista. La diferencia de adjetivos, de etiquetas, de vocabulario. La praxis proletaria ha sido más o menos uniforme y pareja en toda Europa. Los obreros europeos han seguido, antes de la guerra, un camino idénticamente lassalliano y reformista. Los historiadores de la cuestión social coinciden en ver en Marx y Lasalle a los dos hombres representativos de !a teoría socialista.

Marx, que descubrió la contradicción entre la forma política y la forma económica de la sociedad capitalista y predijo su ineluctable y fatal decadencia, dio al movimiento proletario una meta final: la propiedad colectiva de los instrumentos de producción y de cambio. Lassalle señaló las metas próximas, las aspiraciones provisorias de la clase trabajadora. Marx fue el autor del programa máximo. Lassalle fue el autor del programa [mínimo]. [La organización y la asociación] de los trabajadores no eran posibles si no se les asignaba fines inmediatos y contingentes. Su plataforma, por esto, fue más lassalliana que marxista. La Primera Internacional se extinguió apenas cumplida su misión de proclamar la doctrina de Marx. La Segunda Internacional, tuvo, en cambio, un ánima lassalliana, reformista y minimalista. A ella le tocó encuadrar y enrolar a los trabajadores en los rangos del socialismo y llevarlos, bajo la bandera socialista, a la conquista de todos los mejoramientos posibles dentro del régimen burgués: reducción de las horas de trabajo, aumento de los salarios, pensiones de invalidez, de vejez, de desocupación y de enfermedad. El mundo vivía entonces una era de desenvolvimiento de la economía capitalista. Se hablaba de la revolución como de una perspectiva mesiánica y distante. La política de los partidos socialistas y de los sindicatos obreros no era, por esto, revolucionaria sino reformista. No era marxista, sino lassalliana. El proletariado quería obtener de la burguesía todas las concesiones que esta se sentía más o menos dispuesta a acordarle. Congruentemente, la acción de los trabajadores era principalmente sindical y económica. Su acción política se confundía con la de los radicales burgueses. Carecía de una fisonomía y un color nítidamente clasistas. El proletariado inglés estaba, pues, colocado prácticamente sobre el mismo terreno que los otros proletariados europeos. Los otros proletariados usaban una literatura más revolucionaria. Tributaban frecuentes homenajes a su programa máximo. Pero, al igual que el proletariado inglés, se limitaban a la actuación solícita del programa mínimo. Entre el proletariado inglés y los otros proletariados europeos no había, pues, sino una diferencia formal, externa, literaria.

La guerra abrió una situación revolucionaria. Y desde entonces, una nueva corriente ha pugnado por prevalecer en el proletariado mundial. Y desde entonces, coherentemente con esa nueva corriente, los laboristas ingleses han sentido la necesidad de afirmar su filiación socialista y su credo revolucionario. Su acción ha dejado de ser exclusivamente económica y ha pasado a ser prevalentemente política. El proletariado británico ha ampliado sus reinvindicabiones. Ya no ha le ha interesado sólo la adquisición de tal o cual ventaja económica. La ha preocupado la asunción total del poder y la ejecución de una política netamente proletaria. Los espectadores superficiales y empíricos de la política y de la historia se han sorprendido de la mudanza. ¡Cómo— han exclamado—estos mesurados, estos cautos, estos discretos laboristas ingleses resultan hoy socialistas! ¡Aspiran también, revolucionariamente, a la abolición de la propiedad privada del suelo, de los ferrocarriles y de las máquinas!. Cierto; los laboristas ingleses son también socialistas. Antes no lo parecían; pero lo eran. No lo parecían porque se contentaban con la jornada de o-cho horas, el alza de los salarios, la protección de las cooperativas, la creación de los seguros sociales.

Exactamente las mismas cosas con que se contentaban los demás socialistas de Europa. Y porque no empleaban, como éstos, en sus mítines y en sus periódicos, una prosa incandescente y demagógica.

El lenguaje del Labour Party es hasta hoy evolucionista y reformista. Y su táctica es aún democrática y electoral. El Labour Party no está enrolado en las filas de la Internacional y del bolchevismo. Pero esta posición suya no es excepcional, no es exclusiva. Es la misma posición de la mayoría de los partidos socialistas y de los sindicatos obreros de Europa. La elite, la aristocracia del socialismo proviene de la escuela de la Segunda Internacional. Su mentalidad y su espíritu se han habituado a una actividad y un oficio reformistas y minimalistas. Sus órganos mentales y espirituales no consiguen adaptarse a un trabajo revolucionario. Constituyen una generación de funcionarios socialistas y sindicales desprovistos de aptitudes espirituales para la revolución, conformados para la colaboración y la reforma, impregnados de educación democrática, domesticados por la burguesía. Los bolcheviques, por esto, no establecen diferencias entre los laboristas ingleses y los socialistas alemanes. Saben que en la social-democracia tudesca no existe mayor ímpetu insurreccional que en el Labour Party. Y así Moscou ha subvencionado al órgano del Labour Party “The Dayly Herald”. Y ha autorizado a los comunistas ingleses a sostener electoralmente a los laboristas. En las elecciones del año pasado, los comunistas no exhibieron candidatos en las circunscripciones donde no tenían ninguna “chance” de éxito. Votaron en esas circunscripciones por los candidatos del Labour Party. En las elecciones próximas, mantendrán, seguramente, esta línea táctica.

Agrupación adolescente y embrionaria, el partido comunista inglés ha llegado a solicitar su admisión en el Labour Party.

El Labour Party no es estructural y propiamente un partido. En Inglaterra la actividad política del proletariado no está desconectada ni funciona separada de su actividad económica. Ambos movimientos, el político y el económico, se identifican y se consustancian. Son aspectos solidarios de un mismo organismo. El Labour Party resulta, por esto, una federación de partidos obreros: los laboristas, los independientes, los fabianos, antiguo núcleo de intelectuales, al cual pertenece el célebre dramaturgo Bernard Shaw. Todos estos grupos se fusionan en la masa laborista. Con ellos colabora, en la batalla, el partido comunista, formado de los viejos grupos explícitamente socialistas del proletariado inglés.

Hoy, el Labour Party se siente ya maduro para la asunción del poder. En universidades obreras y academias especiales, los intelectuales del Labour Party, entre ellos Bertrand Russell, el eminente catedrático de la Universidad de Cambridge, exponen los tópicos de un programa de gobierno de los trabajadores. Los pilotos del laborismo rumban su nave hacia el gobierno. La vía de la conquista del poder es, por ahora, para ellos, la vía democrática y electoral. Pero la presión histórica puede forzarlos a seguir otra vía.

Se piensa sistemáticamente que Inglaterra es refractaria a las revoluciones violentas. Y se agrega que la revolución social se cumplirá en Inglaterra sin convulsión y sin estruendo. Algunos teóricos socialistas pronostican que en Inglaterra se llegará al colectivismo a través de la democracia. El propio Marx dijo una vez que en Inglaterra el proletariado podría realizar pacíficamente su programa. Anatole France, en su libro “Sobre la piedra inmaculada”, nos ofrece una curiosa utopía de la sociedad del siglo MMCC: la humanidad es ya comunista; no queda sino una que otra república burguesa en el Africa; en Inglaterra la revolución se ha operado sin sangre ni desgarramientos; más Inglaterra, socialista, conserva sin embargo la monarquía.

Inglaterra, realmente, es el país tradicional de la política del compromiso. Es el país tradicional de la reforma y de la evolución. La filosofía evolucionista de Spencer y la teoría de Darwin sobre el origen de las especies son dos productos típicos y genuinos de la inteligencia, del clima y del ambiente británicos.

En esta hora de tramonto de la democracia y del parlamento, Inglaterra es todavía la plaza fuerte del sufragio universal. Las muchedumbres, que en otras naciones europeas, se entrenan para el “putsch” y la insurrección, en Inglaterra se aprestan para las elecciones como en los más beatos y normales tiempos pre-bélicos. La beligerancia de los partidos es aún una beligerancia ideológica, oratoria, electoral.

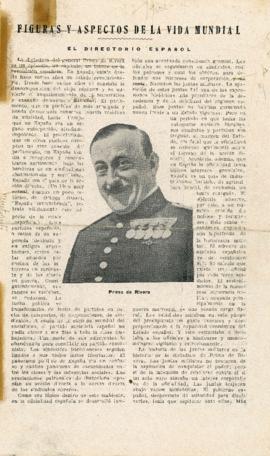

Los tres grandes partidos británicos—conservador, liberal y laborista—usan como instrumentos de lucha Ia prensa, el mitin, el discurso. Ninguna de esas facciones propugna su propia dictadura. El gobierno no se estremece ni se espeluzna de que centenares de miles de obreros desocupados desfilen por las calles de Londres tremolando sus banderas rojas, cantando sus himnos revolucionarios y ululando contra la burguesía. No hay en Inglaterra hasta ahora ningún Mussolini en cultivo, ningún Primo de Rivera en incubación.

Malgrado esto, la reacción tiene en Inglaterra uno de sus escenarios centrales. El propósito de los conservadores de establecer tarifas proteccionistas es un propósito esencial y característicamente reaccionario. Representa un ataque de la reacción al liberalismo y al librecambismo de la Inglaterra burguesa. Ocurre sólo que la reacción ostenta en Inglaterra una fisonomía británica, una traza británica. Eso es todo. No habla el mismo idioma ni usa el mismo énfasis brutal y tundente que en otros países. La reacción, como la revolución, se presenta en tierra inglesa con muy sagaces ademanes y muy buenas palabras.. Es que en Inglaterra, ciudadela máxima de la civilización capitalista, la mentalidad evolucionista, historicista y democrática de esta civilización está más arraigada que en ninguna otra parte.

Pero esa mentalidad está en crisis en el mundo. Los conservadores y los liberales ingleses no tienden a una dictadura de clase porque el riesgo de que los laboristas asuman íntegramente el poder aparece aún lejano. Más el día en que los laboristas conquisten la mayoría, los conservadores y los liberales, divididos hoy por una orden del día proteccionista, se coaligarían y se soldarían instantáneamente. La unión sagrada de la época bélica renacería . Existen síntomas de que esta polarización se halla ya en marcha. El año posado los liberales de Asquith y los liberales de Lloyd George combatieron separadamente en las elecciones.

La experiencia de esas elecciones, en las cuáles los conservadores ganaron, el primer puesto y los laboristas el segundo puesto en el parlamento, ha inducido este año a las dos ramas liberales a mancomunarse contra la derecha y contra la izquierda. El lenguaje de los liberales parece muy neto y muy categórico. Dicen los liberales que Inglaterra debe rechazar la reacción conservadora y la revolución socialista y permanecer fiel al liberalismo, a la evolución, a la democracia. Pero este lenguaje es eventual y contingente. Mañana que la amenaza laborista crezca, todas las fuerzas de la burguesía se fundirán en un solo haz, en un solo bloque, y acaso también en un solo hombre.

José Carlos Mariátegui