El rostro y el alma del Tawantisuyo

I

En los diversos escritos que componen su reciente libro “De la Vida Incaica”, Luis A. Valcárcel nos ofrece, en trozos tallados distintamente, —leyenda, novela, ensayo— una sola y cabal imagen del Tawantisuyo. El libro de Valcárcel no es un pórtico monolítico. Valcárcel ha labrado amorosamente piedras de diferente porte. Pero luego ha sabido combinarlas y ajustarlas en un bloque único. La técnica de su arquitectura es la misma de los quechuas. ¿Quién dice que se ha perdido el secreto indígena de soldar y juntar las piedras en un monumento granítico? Valcárcel lo guarda en el fondo de su subconciencia, y lo usa con sigilo aborigen en su literatura.

En este libro, en el cual "late una emoción persistente e idéntica, así cuando su prosa es poemática como cuando es crítica, contiene los elementos de una interpretación total del espíritu de la civilización incaica. Valcárcel reconstruye imaginativamente el Tawantinsuyo en una mayestática mole de piedra. Ahí están todos los rostros, todos los perfiles, todos los contornos del Imperio. Valcárcel suprime de su obra el detalle baldío y la esfumatura prolija. Su visión es una síntesis. Y, como en el arte incaico, en su libro, la imagen del Imperio es esquemática y geométrica.

En las páginas del escritor cuzqueño se siente, ante todo, un hondo lirismo indígena. Este lirismo de Valcárcel, en concepto de otros comentaristas, perjudicará tal vez el valor interpretativo de su libro. En concepto mío, no. No solo porque me parece deleznable, artificial y ridícula la tesis de la objetividad de los historiadores, sino, porque considero evidente el lirismo de todas las más geniales reconstrucciones históricas. La historia, en gran proporción, es puro subjetivismo y, en algunos casos, es casi pura poesía. Los sedicentes historiadores objetivos no sirven sino para acopiar pacientemente, expurgando sus amarillos folios e infolios, los datos y los elementos que, más tarde, el genio lírico del reconstructor empleará, o desdeñará, en la 'elaboración de su síntesis, de su épica.

Sobre el pueblo incaico, por ejemplo, los cronistas y sus comentadores han escrito muchas cosas fragmentarias. Pero no nos han dado una verdadera teoría, una completa concepción de la civilización incaica. Y en realidad, ya no nos preocupa demasiado el problema de saber cuántos fueron los incas, ni cuál la esposa predilecta de Huayna Capac, cuyo romance erótico no nos interesa sino muy relativamente. Nos preocupa, más bien, el problema de abarcar íntegramente, a unique sea a costa de secundarios matices, el panorama de la vida quechua. Por esto, los ensayos de interpretación que Valcárcel define y presenta como “algunas captaciones del espíritu que la animó”, poseen un fuerte y noble interés.

Valcárcel, henchido de emoción quechua, parece destinado a escribir el poema del pueblo del sol más que su historia. Su libro no es en ningún instante una crítica. Es siempre una apología. Tiene una constante entonación de canto. Domina su prosa y su pensamiento el afán de poetizar la historia del Tawantisuyo y la vida del indio. Mas esta lírica exaltación logra acercarnos a la íntima verdad indígena mucho más que la gélida crítica del observador ecuánime. Valcárcel interpreta a su pueblo con la misma pasión con que los poetas judíos interpretan al Pueblo del Señor.

II

Si Valcárcel fuese un racionalista y un positivista, de esos que exasperan la ironía de Bernard Shaw, nos hablaría, después de calarse las gruesas gafas del siglo XIX, del animismo y del totemismo indígenas. Su erudita investigación habría sido en ese caso, un sólido aporte al estudio científico de la religión y de los mitos de los antiguos peruanos. Pero entonces Valcárcel no habría escrito, probablemente, “Los Hombres de Piedra”. Ni habría señalado con tan religiosa convicción, como uno de los rasgos esenciales del sentimiento indígena, el franciscanismo del quechua. Y, por consiguiente, su versión del espíritu del Tawantisuyo no sería total.

La teoría del animismo nos enseña que los indios, como otros hombres primitivos, se sentían instintivamente inclinados a atribuir un ánima a las piedras. Esta es, ciertamente, una hipótesis muy respetable de la ciencia contemporánea. Pero la ciencia mata la leyenda, destruye el símbolo. Y, mientras la ciencia, mediante la clasificación del mito de los “hombres de piedra” como un simple caso de animismo, no nos ayuda eficazmente a entender el Tawantisuyo, la leyenda o la poesía nos presentan, cuajado en ese símbolo, su sentimiento cósmico.

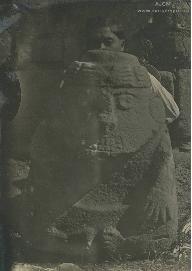

Este símbolo está preñado de ricas sugestiones. No solo porque, como dice Valcárcel, ese símbolo expresa que el indio no se siente hecho de barro vil sino de piedra perenne, sino sobre todo porque demuestra que el espíritu de la civilización incaica es un producto de los Andes.

El sentimiento cósmico del indio está íntegramente compuesto de emociones andinas. El paisaje andino explica al indio y explica al Tawantisuyo. La civilización incaica no se desarrolló en la altiplanicie ni en las cumbres. Se desarrolló en los valles templados de la sierra. —Valcárcel, certeramente, lo remarca.— Fue una civilización crecida en el regazo abrupto de los Andes. El Imperio Incaico, visto desde nuestra época, aparece en la lejanía histórica como un monumento granítico. El propio indio tiene algo de la piedra. Su rostro es duro como el de una estatua de basalto. Y, por esto, es también enigmático. El enigma del Tawantisuyo no hay que buscarlo en el indio. Hay que buscarlo en la piedra. En el Tawantisuyo, la vida brota de los Andes.

La ciencia misma, si se le explota un poco, coincide con la poesía respecto a los orígenes remotos del Perú. Según la palabra de la ciencia, el Ande es anterior a la floresta y a la costa. Los aludes andinos han formado la tierra baja. Del Ande han descendido, en seculares avalanchas, las piedras y la arcilla, sobre los cuales fructifican ahora los hombres, las plantas, y las ciudades.

Y la dualidad de la historia y del alma peruanas, en nuestra época, se precisa así como un conflicto entre la forma histórica que se elabora en la costa y el sentimiento indígena que sobrevive en la sierra hondamente enraizado en la naturaleza. El Perú actual es una formación costeña. La nueva peruanidad se ha sedimentado en la tierra baja. Ni el español ni el criollo supieron ni pudieron conquistar los Andes. En los Andes, el español no fue nunca sino un pionnier o un misionero. El criollo lo es también hasta que el ambiente andino extingue en él al conquistador y crea, poco a poco, un indígena. Este es el drama del Perú contemporáneo. Drama que nace, como escribí hace poco en un artículo de MUNDIAL, del pecado de la Conquista. Del pecado original, trasmitido a la República, de querer constituir una sociedad y tina economía peruanas “sin el indio y contra el indio”.

III

Pero estas constataciones no deben conducirnos a la misma conclusión que a Valcárcel. En una página de su libro, Valcárcel quiere que repudiemos la corrompida, la decadente civilización occidental. Esta es una conclusión legítima en el libro lírico de un poeta. Me explico, perfectamente, la exaltación de Valcárcel. Puesto en el camino de la alegoría y del símbolo, como medio de entender y de traducir el pasado, es natural pretender, por el mismo camino, la búsqueda del porvenir. Mas, en esta dirección, los hombres realistas tienen que desconfiar un poco de la poesía pura.

Valcárcel va demasiado lejos, como casi siempre que se deja rienda suelta a la imaginación. Ni la civilización occidental está tan agotada y putrefacta como Valcárcel supone. Ni una vez adquirida su experiencia, su técnica y sus ideas, el Perú puede renunciar místicamente a tan válidos y preciosos instrumentos de la potencia humana, para volver, con áspera intransigencia, a sus antiguos mitos agrarios. La Conquista, mala y todo, ha sido un hecho histórico. La República, tal como existe, es otro hecho histórico. Contra los hechos históricos poco o nada pueden las especulaciones abstractas de la inteligencia ni las concepciones puras del espíritu. La historia del Perú no es sino una parcela de la historia humana. En cuatro siglos se ha formado una realidad nueva. La han creado los aluviones de Occidente. Es una realidad débil. Pero es, de todos modos, una realidad. Sería excesivamente romántico decidirse hoy a ignorarla.

José Carlos Mariátegui

![La imaginación y el progreso [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/5/d/2/5d22dc087bcab6b0e36bc289cd2d879a922766d5171efb5f4a95b2543c575ab8/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19241212_142.jpg)

![Serpentinas [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/e/5/d/e5dbd918265c92f50c96159f7ff35b9597440eda13eca1a4f3d40a22671cff76/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250227_142.jpg)

![La torre de marfil [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/6/8/2/68265d09bb98a3a958e2c2f2cda1d60c5dee1469915ca56e0dd6aa3ab9c1f596/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19241107_142.jpg)

![La enseñanza y la economía [Recorte de Prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/9/a/b/9abe668feddba2ddcacf010e0e4a9da72b8c1eed455b8daf10de6ea67e677a64/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250529_142.jpg)

![William J. Bryan [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/4/9/f/49fae5405bee9aec306151db9331fc81cc16d93a4eb1977744ee2a5b30eeb9c9/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250731_142.jpg)

![El rostro y el alma del Tawantisuyo [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/f/7/0/f700da38707f868ba754cfd76b53d7a72a5dfbb08bbe0bc31cfed8fc9a15b89d/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250911_142.jpg)

![La máscara y el rostro [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/1/4/3/1431300468d5986a39c338e2c6ebb4c97d484d8dc797b071a5b758ec9e8efdb8/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250918_142.jpg)

![El hecho económico en la historia peruana [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/8/1/1/8112c3233774e5ce30096c4544d5025e987cc4244337711a2fdbb87761a9221f/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19250814_142.jpg)

![El proceso de la literatura nacional [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/f/1/c/f1cf9307033637127d3422f08b9657dff67b0e1a0f1217c03147d2aece0441a8/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19260312_142.jpg)

![El proceso de la literatura nacional V [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/2/3/8/23875383642e02b8ae875743cca51e7c75412b5c112ca832b594a3382bb42aa3/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19260409_142.jpg)

![El proceso de la literatura nacional XVII [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/d/2/b/d2b35fd50df41b955da7c69ba54f8bad63fa308096a89f6059c7e00bbf015b7f/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19260702_142.jpg)

![El proceso de la literatura nacional XVIII [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/2/1/7/21789315e01eab0f4926d3655b18f52c20782516155ddcb06b2bf9544aa8982c/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19260709_142.jpg)

![El proceso de la literatura nacional XIX [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/7/1/7/7176f9fbb15208dc5c853a6eb078d482dfa7c964facddbafa19f51f67dc271f6/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19260716_142.jpg)