"El juego del amor y de la muerte" de Romain Rolland

- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.1-1926-06-12

- Item

- 1926-06-12

Parte deFondo José Carlos Mariátegui

La última obra de Romain Rolland es una obra de teatro. El autor de las “Tragedias de la fe” figura habitualmente en el elenco de autores del teatro francés. Pocos, sin embargo, han realizado un esfuerzo tan elevado por renovar y animar este teatro. Pocos contribuyeron tan noblemente a realzar, fuera de Francia, su -asaz- gastado prestigio. No son por cierto los nombres de Bataille, Capus, Bernstein, etc. los que en nuestro tiempo pueden representar el arte dramático de Francia. Son en todo caso los nombres de Rolland, Claudel y Crommelynk.

Romain Rolland participó hace más de veinticuatro años en un hermoso experimento de creación del “teatro del pueblo”, realizado bajo los auspicios de “La Reveu d’Art dramatique” por un grupo de escritores jóvenes. Este grupo dirigió un llamamiento “a todos aquellos que se hacen del arte un ideal humano y de la vida un ideal fraternal, a todos aquellos que no quieren separar el sueño de la acción, lo verdadero de lo bello, el pueblo de la élite”. “No se trata -continuaba el manifiesto- de una tentativa literaria. Es una cuestión de vida o muerte para el arte y para el pueblo. Pues si el arte no se abre al pueblo está condenado a desaparecer; y si el pueblo no encuentra el camino del arte, la humanidad abdica sus destinos”.

Este experimento de renovación del teatro, que se alimentaba del mismo idealismo social del cual brotaron las universidades populares, no encontró en París un clima propicio para su desarrollo. No pudo, pues, prosperar. Pero de él quedó una obra: la de Romain Rolland.

En la formación de un teatro nuevo Romain Rolland había visto ideal digno de su esfuerzo artístico. Acaso desde que, intacto todavía su candor de estudiante de provincia, sufrió su primer contacto con el teatro parisién, empezó a incubarse en su espíritu este propósito. La impresión de este contacto no pudo ser más ingrata. “Recuerdo -escribe Romain Rolland con su cristalina sinceridad- la indignación y el desprecio que sentí cuando, al venir a París por primera vez, descubrí el arte de los boulevards parisienses. Me ha pasado la indignación, pero el desprecio me ha quedado.”

Mas esta repulsa en Romain Rolland tenía que ser fecunda. Sus pasiones, sus impulsos se resuelven siempre en amor, en creación. Tal vez porque el teatro fue lo primero que repudió de París, fue también lo primero que ganó sus potencias de artista. Puede decirse que Romain Rolland debutó en la literatura como dramaturgo. “Saint Louis”, drama “de la exaltación religiosa” (1897) y “Aert”, drama “de la exaltación nacional” (1898), esto es sus dos primeras tragedias de la fe, lo revelaron a un público que, en su mayoría, no era aún capaz de desertar de las salas de la comedia burguesa. Vinieron, después, “Les Loups” que, olvidado quizá en París, yo he visto representar en Berlín hace tres años y “Le Triomphe de la Raison” que completa el tríptico de las tragedias de la fe.

En un volumen, “El teatro de la Revolución”, ha reunido Romain Rolland tres dramas de la epopeya revolucionaria del pueblo francés. (“Le 14 Juillet”, “Danton” y “Les Loups”) Estos dramas, concebidos como piezas de un políptico de la revolución francesa, tienen ahora su continuación en “Le Jeu de l’Amour et de la Mort”. Otros trabajos han solicitado en el tiempo transcurrido desde el experimento del teatro del pueblo la energía y el esfuerzo de Romain Rolland. Sus obras de este tiempo, “Juan Cristobal”, “Colas Breugnon” “El Alma Encantada”, le han conquistado la gloria literaria que cien pueblos han consagrado plebiscitariamente. Pero no lo han distraído de la vieja y cara idea del políptico dramático. Su espíritu ha trabajado silenciosamente en esta concepción.

“El juego del Amor y de la Muerte” es un capítulo del teatro de la revolución. El espíritu es el mismo, mas el acento ha cambiado. El artista, el pensador en los veinticinco años que nos separan aproximadamente de los primeros dramas, toda su plenitud. Nos sentimos en una nueva estación, en una nueva jornada del viaje de Romain Rolland. La tormenta de la juventud se ha calmado. Los ojos del artista aprehenden serena y lúcidamente los contornos de la realidad. Esta integralidad se propone purificar y acrisolar la fe. Pero es quizá superior a la resistencia de los espíritus propensos a la duda. Romain Rolland nos da en este drama su más intensa lección de estoicismo.

El protagonista del drama, Jerome de Courvoisier, como nos advierte Rolland, “evoca por su nombre y por su carácter el martirio del último de los enciclopedistas y del genial Lavoisier. Pero la imagen dominante es aquí la del hombre de frente de vencedor y boca de vencido, Cordorcet, el volcán bajo la nieve como decía de él D’Alembert”. Fugitivo, acosado se asila en la casa de Courvoisier, Vallée, el girondino cuya cabeza ha puesto precio la convención. Vallée ama a la mujer de Courvoisier y es amado por ella. No busca un asilo en su casa, viene a confesar su amor. Es el proscrito perseguido, rechazado por todos sus amigos que, sabiendose perdido, regresa de la Gironda a París, portando a través de toda la Francia su cabeza puesta a precio para que antes de caer besase la boca de la amada”. Courvoisier, que se ha tornado sospechoso a la convención, vuelve de la sesión que ha votado la muerte de Danton. En su casa encuentra a Vallée denunciado ya al comité de salud pública. Y, descubierto el amor del proscrito y de su mujer, resuelve sin vacilar su sacrificio. Un esbirro del comité de salud pública halla en su escritorio un manuscrito que lo compromete irremesiblemente. Carnot, su amigo, acude a salvarlo. Le reclama el sacrificio de sus ideas a la revolución. Pero el filósofo rehusa: ha decidido el sacrificio de su vida, no el de sus ideas. Carnot le entrega entonces dos pasaportes para que antes de que la policía venga a aprehenderlo salga de París. Courvoisier da los pasaportes a Vallée y a su mujer. Pero Sofía de Courvoisier es también un alma heroica. Obliga a Vallée a la fuga. Y destruye su pasaporte para seguir la suerte de su marido. Courvoisier ha renunciado por ella a su vida. Ella renuncia por él a su amor. “¿Para qué nos ha sido dada la vida? -exclama Sofía cuando los pasos de los soldados suenan ya en la antesala. “Para vencerla” -respone Courvoisier”.

En esta respuesta, que habíamos encontrado ya en “L’Ame Enchantée”, en esta estoica respuesta a la eterna interrogación, está toda la filosofía de la obra. Pero no toda la filosofía de Romain Rolland. Todo Romain Rolland no se entrega nunca en un libro, en una actitud, en una creación. En este hombre se realiza la Unidad. Es todos los principios de la vida. Es, como dice Waldo Frank, “un hombre integral en una época de caos”.

José Carlos Mariátegui.

José Carlos Mariátegui La Chira

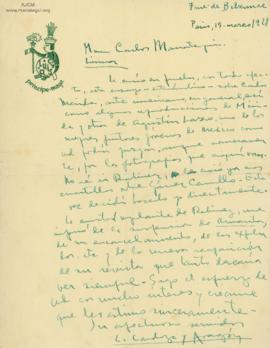

![Carta de Manuel Ugarte, [1928]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/f/6/2/f62ecf0d455d89e84e73fc9f05a40d7d9bbd3a8b05eb626fef59ec724818db33/C-1928_142.jpg)