- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.3-1923-09-15

- Item

- 1923-09-15

Parte deFondo José Carlos Mariátegui

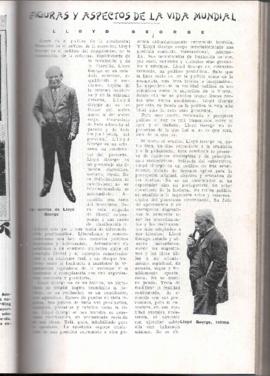

Lloyd George

Lenin es el político de la revolución; Mussolini es el político de la reacción; Lloyd George es el político del compromiso, de la transacción, de la reforma. Equidistante de la revolución y de la reacción, Lloyd George es una estadista ecléctico, equilibrista y mediador. Lejano de la extrema izquierda y de la extrema derecha, Lloyd George no es un fautor del orden nuevo ni del orden viejo. Desprovisto de toda adhesión al pasado y de toda impaciencia del porvenir, Lloyd George es un artesano, un constructor del presente. Lloyd George es un personaje sin filiación dogmática, sectaria, rígida. No es individualista ni colectivista; no es internacionalista ni nacionalista. Acaudilla una rama del liberalismo. Pero esta etiqueta de liberal corresponde a una razón de clasificación electoral más que a una razón de diferenciación programática. Liberalismo y conservadorismo son hoy dos escuelas políticas superadas y deformadas. Actualmente no asistimos a un conflicto dialéctico entre el concepto liberal y el concepto conservador sino a un contraste real, a un choque histórico entre la tendencia a mantener la organización capitalista de la sociedad y la tendencia a reemplazarla con una organización socialista y proletaria.

Lloyd George no es un teórico, un hierofante de ningún dogma económico ni político; es un realizador, es un conciliador casi agnóstico. Carece de puntos de vista rígidos. Sus puntos de vista son provisorios, mutables, precarios y móviles. Lloyd George se nos muestra en constante rectificación, en permanente revisión de sus ideas. Está, pues, inhabilitado para la apostasía. La apostasía su- pone traslación de una posición extremista a otra posición antagónica, extremista también. Y Lloyd George ocupa invariablemente una posición centrista, transaccional, intermedia. Sus movimientos de traslación no son, por ende, radicales y violentos sino graduales y mínimos. Lloyd George es, estructuralmente, un político posibilista. Sabe que la línea recta es, en la política como en la geometría, una línea teórica e imaginativa. La superficie de la realidad política es accidentada como la superficie de la Tierra. Sobre ella no se pueden trazar líneas rectas sino líneas geodésicas. Loyd George, por esto, no busca en la política la ruta más ideal sino la ruta más geodésica.

Para este cauto, redomado y perspicaz político el hoy es una transacción entre el ayer y el mañana. Lloyd George no se preocupa de lo que fue ni de lo que será, sino de lo que es.

Ni docto ni erudito, Lloyd George es, antes bien, un tipo refractario a la erudición y a la pedantería. Esta condición lo preserva de rigideces ideológicas y de principismos sistemáticos. Antípoda del catedrático, Lloyd George es un político de fina sensibilidad, dotado de órganos ágiles para la percepción original, objetiva y cristalina de los hechos. No es un comentador ni un espectador sino un protagonista, un actor consciente de la historia. Su retina política es sensible a la impresión veloz y estereoscópica del panorama circundante. Su falta de aprensiones y de escrúpulos dogmáticos le consiente usar los procedimientos y los instrumentos más adaptados a sus intentos. Lloyd George asimila y absorve instantáneamente las sugestiones y las ideas útiles a su orientamente espiritual. Es avisada, sagaz y flexiblemente oportunista. No se obstina jamás. Trata de modificar la realidad contingente, de acuerdo con sus previsiones, pero si encuentra en esa realidad excesiva resistencia, se contenta con ejercitar sobre ella una influencia mínima. No se obseca en una ofensiva inmadura. Reserva su insistencia, su tenacidad para el instante propicio, para la coyuntura oportuna. Y está siempre pronto a la transacción, al compromiso. Su táctica de gobernante consiste en no reaccionar bruscamente contra las impresiones y las pasiones populares, sino en adaptarse a ellas para encauzarlas y dominarlas mañosamente.

La colaboración de lloyd George en la Paz de Versalles, por ejemplo, está saturada de su oportunismo y su posibilismo. Lloyd George comprendió que Alemania no podía pagar una indemnización excesiva. Pero el ambiente delirante, frenético, histérico de la victoria, lo obligó a adherirse, provisoriamente, a la tesis contraria. El contribuyente inglés, deseoso de que los gastos bélicos no pesasen sobre su renta, mal informado de la capacidad económica de Alemania, quería que esta pagase el costo integral de la guerra. Bajo la influencia de ese estado de ánimo, se efectuaron las elecciones, presurosamente convocadas por Lloyd George a renglón seguido del armisticio. Y para no correr el riesgo de una derrota, Lloyd George tuvo que recoger en su programa electoral esa aspiración del elector inglés. Tuvo que hacer suyo el programa de paz de Lord Northcliffe y del "Times", adversarios sañudos de su política.

Igualmente Lloyd George era opuesto a que el Tratado mutilase, desmembrase a Alemania y engrandeciese territorialmente a Francia. Percibía el peligro de desorganizar y desarticular la economía de Alemania. Combatió, por consiguiente, la ocupación militar de la ribera izquierda del Rhin. Resistió a todas las conspiraciones francesas contra la unidad alemana. Pero, concluyó tolerando que se filtraran en el Tratado. Quiso, ante todo, salvar la Entente y la Paz. Pensó que no era la oportunidad de frustrar las intenciones francesas. Que, a medida que los espíritus se iluminasen y que el delirio de la victoria se extinguiese, se abriría paso automáticamente la rectificación paulatina del Tratado. Que sus consecuencias, preñadas de amenazas para el porvenir europeo, inducirían a todos los vencedores a aplicarlo con prudencia y lenidad. Keynes en sus “Nuevas consideraciones sobre las consecuencias económicas de la Paz” comenta así esta gestión: "Lloyd George ha asumido la responsabilidad de un tratado insensato, inejecutable en parte, que constituía un peligro para la vida misma de Europa. Puede alegar, una vez admitidos todos sus defectos, que las pasiones ignorantes del público juegan en el mundo un rol que deben tener en cuenta quienes conducen una democracia. Puede decir que la Paz de Versalles constituía la mejor reglamentación provisoria que permitían las reclamaciones populares y el carácter de los jefes de Estado. Puede afirmar que, para defender la vida de Europa, ha consagrado durante dos años su habilidad y su fuerza a evitar y moderar el peligro".

Después de la paz, de 1920 a 1922, Lloyd George ha hecho sucesivas concesiones formales, protocolarias, al punto de vista francés: ha aceptado el dogma de la intangibilidad, de la infalibilidad del Tratado. Pero ha trabajado perseverantemente para atraer a Francia a una política tácitamente revisionista. Y por conseguir el olvido de las estipulaciones más duras, el abandono de las cláusulas más imprevisoras.

Frente a la revolución rusa, Lloyd George ha tenido una actitud elástica. Unas veces se ha erguido, dramáticamente, contra ella; otras veces ha coqueteado con ella a hurtadillas. Al principio, suscribió la política de bloqueo y de intervención marcial de la Entente. Luego, convencido de la consolidación de las instituciones rusas, preconizó su reconocimiento. De los leaders bolcheviques se ha expresado, reiteradamente, con una suerte de respestos verbales e ideológicos.

Tiene Lloyd George una visión europea panorámica, de la guerra social, de la lucha de clases. Su política se inspira en los intereses generales del capitalismo occidental. Y recomienda el mejoramiento del tenor de vida de los trabajadores europeos, a expensas de las poblaciones coloniales de Asia, Africa, etc. La revolución social es un fenómeno de la civilización capitalista, de la civilización europea, El régimen capitalista —a juicio de Lloyd George— debe adormecerla, distribuyendo entre los trabajadores de Europa una parte de las utilidades obtenidas de los demás trabajadores del mundo. Hay que extraer del bracero asiático, africano, australiano o americano los chelines necesarios para aumentar el confort y el bienestar del obrero europeo y debilitar su anhelo de justicia social. Hay que organizar la explotación de las naciones coloniales para que abastezcan de materias primas a las naciones capitalistas y absorban íntegramente su producción industrial. A Lloyd George, además, no le repugna ningún sacrificio de la idea conservadora, ninguna transacción con la idea revolucionaria. Mientras los reaccionarios quieren reprimir marcialmente la revolución, los reformistas quieren pactar con ella y negociar con ella. Creen que no es posible asfixiarla, aplastarla, sino, más bien, domesticarla.

Esta posición de Lloyd George en la política europea explica su caída del poder. Europa atraviesa un período reaccionario. De 1918 a 1920 Europa vivió un período de revolución. De entonces a hoy vive un período de contrarevolución. Abundan los síntomas: política fascista en Italia, política de Poincaré y del "bloc nacional" en Francia, política de-Hugo Stinnes y de los grandes “carteles” industriales en Alemania. Esta corriente reaccionaria, que arrojó a Nitti del gobierno de Italia y a Briand del gobierno de Francia, expulsó del gobierno de Inglaterra a Lloyd George.

Actualmente, Lloyd George acecha el instante de que las fuerzas de la reacción decaigan para reunir a su rededor a todos los elementos centristas y reformistas e intentar un nuevo experimento de la política del compromiso y de la mediación. La tendencia reformista es aún vital en Europa. En Italia no toda la burguesía es solidaria con Mussolini: Nitti, don Sturzo, "II Corriere della Sera" no se resignan a la dictadura fascista. En Francia se ensanchan progresivamente las bases electorales del "bloc de izquierdas", coalición de radicales y republicanos socialistas del tipo de Painlevé y Herriot. Todavía no se ha llegado a una polarización, a una concentración absoluta de conservadores y revolucionarios. Leopoldo Lugones ha dicho recientemente en la Argentina que el mundo debe elegir entre dos dictaduras: la de Mussolini o la de Lenin. Pero, por ahora, entre la extrema izquierda y la extrema derecha, entre el fascismo y el bolchevismo, existe una extensa, una vasta, una heterogénea zona intermedia, psicológica y orgánicamente democrática y evolucionista, que aspira a un acuerdo, una transacción entre la idea conservadora y la idea revolucionaria. Lloyd George es uno de los leaders sustantivos de esa zona templada de la política. Algunos le atribuyen un íntimo sentimiento demagógico. Y lo definen como un político nostálgico de una posición revolucionaria. Pero este juicio está hecho a base de datos superficiales de la personalidad de Lloyd George. Lloyd George no tiene aptitudes espirituales para ser un caudillo revolucionario ni un caudillo reaccionario. Le falta fanatismo, le falta dogmatismo, le falta sectarismo. Lloyd George es un relativista de la política. Y, como todo relativista, tiene ante la vida una actitud un poco risueña, un poco cínica, un poco irónica y un poco humorista.

José Carlos Mariátegui.

José Carlos Mariátegui La Chira

![Heterodoxia de la tradición [Artículo]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/c/5/a/c5aa2eadbf5374e0070e83a1bec4df22e63b6f47bc3076aea1eaf8003f03246b/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19271125_142.jpg)