- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.3-1927-04-23

- Item

- 1927-04-23

Fait partie de Fondo José Carlos Mariátegui

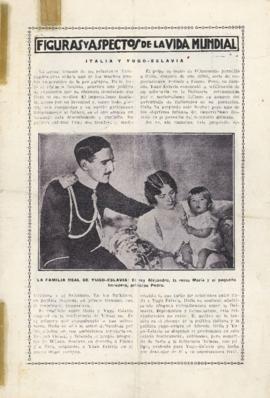

Italia y Yugo-Eslavia

La actual tensión de las relaciones italo-yugoeslavas señala uno de los muchos puntos vulnerables de la paz europea. Italia, bajo el régimen fascista, practica una política de expansión que no disimula demasiado sus fines ni sus medios. El imperialismo fascista, acaso por su juventud y, sobre todo, porque sus conquistas y su suerte pertenecen íntegramente al futuro, es el que emplea un lenguaje más desembozado y explícito. Su política exterior tiene dos frentes: el mediterráneo y el balcánico. En los Balkanes, su política tropieza, en primer término, con la resistencia yugoeslava.

El conflicto entre Italia y Yugo Eslavia empezó en la conferencia de Versailles. Es el primero que ensombreció la paz wilsoniana. Italia no solo se sintió defraudada por los aliados en sus ambiciones territoriales. Declaró violado y falseado el propio programa de Wilson. Sostuvo su derecho a Fiume y a Zara, asignados a Yugo Eslavia en el nuevo mapa europeo.

El golpe de mano de D’Annunzio permitió a Italia, después de una difícil serie de negociaciones, redimir a Fiume. Pero, en cambio, Yugo Eslavia consiguió la ratificación de su soberanía en la Dalmacia reivindicada por el nacionalismo italiano en nombre del porcentaje de italianidad de su población. Italia ha aceptado este hecho; pero uno de los objetivos íntimos del imperialismo fascista es la posesión del territorio dálmata.

No es, sin embargo, este propósito recóndito lo que turba las relaciones entre Italia y Yugo Eslavia. Italia no sostiene oficialmente ninguna reivindicación sobre la Dalmacia. Diplomática y formalmente, esta reivindicación no existe. El motivo de la tensión es el choque de la política italiana y la política yugo-eslava en Albania. Italia y Yugo-Eslavia se disputan el predominio en este estado teóricamente autónomo, pero sometiendo de facto a la influencia italiana, con peligro evidente para Yugo-Eslavia que lucha por desalojar de él a su amenazadora rival.

Una y otra intrigan por colocar o mantener en el gobierno de Albania al bando que Ies es adicto. Esta intervención, por parte de Italia, adquiere proporciones excesivas. Yugo-Eslavia las denuncia y pretende limitar la expansión italiana en Albania.

La política italiana en los Balkanes mira al socavamiento de la influencia francesa en ese grupo de países. Francia madrina de la Pequeña Entente, esperaba asegurarse mediante el enfeudamiento de este bloque a su política, el control los Balcanes. Italia, con el tratado ítalo-rumano, se ha atraído a Rumania. Bulgaria está bajo un gobierno fascista que reconoce en Roma la metrópoli espiritual de la reacción. Grecia, por su posición respecto de Turquía, no tiene más remedio que entrar en una vía de entendimiento y cooperación con Italia, cuya política balcánica, además, aparece sostenida financiada por Inglaterra que conserva su autoridad en Atenas.

Los Balcanes representaron antes de 1914 un foco de asechanzas para la paz europea por el conflicto constante entre Rusia y los Imperios Centrales, aliados de Turquía. La paz de 1918 no ha neutralizado esta zona peligrosa. Cada día los Balcanes recobran más claramente su antigua función. Los protagonistas del conflicto han cambiado. El escenario no es exactamente el mismo. Pero el choque de las potencias se renueva.

La política fascista es, obligadamente, la que más inmediatamente agrava este problema. Mussolini extrae su máxima fuerza de su programa de expansión. Ha prometido al pueblo italiano, que es empujado a la expansión por el desequilibrio entre su demografía y su economía, un imperio digno de la tradición romana. Esta promesa permite a Mussolini exigir de su pueblo un esfuerzo obediente y disciplinado para mejorar las condiciones financieras e industriales de Italia. La situación europea -a pesar del tratado de Locarno y de la estabilización capitalista- alimenta la esperanza fascista. No se puede prever cómo respondería Europa a un súbito golpe de mano de la Italia fascista. Mussolini, oportunista y maquiavélico, acecha la ocasión de una audaz maniobra internacional. Si la espera resulta demasiado pesada e incierta, el mito fascista perderá su fuerza.

Marcel Fourrier observa con justicia que Italia no puede alcanzar la expansión que ambiciona “sino tomando la vía de un imperialismo agresivo”. “De otra parte, el régimen fascista y el poder personal de Mussolini no pueden mantenerse sino en el caso de que se manifiesten capaces de asegurar al capitalismo italiano la misma prosperidad que el bonapartismo y el bismarckismo habían asegurado, el uno al capitalismo francés, después de 1850, el otro al capitalismo alemán, después de 1871”.

La Paz de Locarno, tiene que parecerle al más beato e iluso demócrata, demasiado frágil y aleatoria mientras Mussolini amenace a Europa con sus sueños y sus gestos imperiales. El fascio littorio es en la historia europea contemporánea un gran punto de interrogación.

Por esto, eI contraste entre Italia y Yugo Eslavia que, según las últimas noticias cablegráficas, parece exacerbarse, presenta un marcado interés. Serbia tiene un oscuro destino en la historia de la Europa burguesa. En su suelo prendió en 1914 la chispa de la gran conflagración. Ahora Serbia se ha engrandecido. El reino serbio ha sido reemplazado por el reino serbio-croata-esloveno, como también se llama a Yugo-Eslavia. Y tal vez con esto su capacidad de fricción siniestra se ha acrecentado. Las fronteras que le acordó la paz aliada, limitan por uno de los lados, en que su presión es mayor, al imperialismo fascista.

No es probable que el problema de Albania provoque, a corto plazo, el choque. Pero es evidente que constituye una de las causas de fricción que mantienen encendidos e irritados los flancos que ahí se tocan de Italia y Yugo-Eslavia.

José Carlos Mariátegui

José Carlos Mariátegui La Chira