- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.3-1925-02-28

- Item

- 1925-02-28

Parte diFondo José Carlos Mariátegui

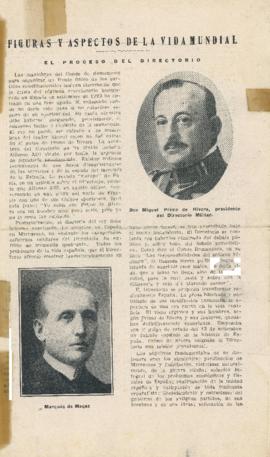

Las maniobras del Conde de Romanones para organizar un frente único de los partidos constitucionales indican claramente que la crisis del régimen reaccionario inaugurado en España en setiembre de 1923 ha entrado en una fase aguda. El redomado conde no daría este paso si no estuviese seguro de su oportunidad. Su cauta ofensiva debe haberse asegurado, previamente, el consenso tácito o explícito de la monarquía. El rey no puede ser extraño a las maniobras del leader liberal como no fue extraño al golpe de Primo de Rivera. La aventura del Directorio no ha tenido fortuna. Alfonso XIII siente, por tanto, la urgencia de liquidarla, prontamente. Existen indicios inequívocos de que desea desembarazase de los servicios y de la espada del marqués de la Estrella. La revista “Europe” de París, en un artículo sobre el Directorio, cuenta que Alfonso XIII, en agosto último, conversando en una playa del norte de Francia con uno de sus amigos sportsmen, tuvo esta frase: “Yo sabía que Primo de Rivera era un hombre muy poco serio, pero yo no lo creía tan estúpido.”

Posteriormente, el disgusto del rey debe haberse acentuado. La posición de España en Marruecos, no obstante los exasperados esfuerzos militares del Directorio, ha sufrido un tremendo quebranto. Todos los problemas de la vida española, que el Directorio ofreció resolver taumatúrgicamente en unos pocos meses, se han exacerbado bajo el nuevo tratamiento. El Directorio se contenta con haberlos eliminado del debate público y, sobre todo, del debate periodístico. Como dice el Conde Romanones, en su libro “Las responsabilidades del antiguo régimen”, la llamada nueva política “logra el triunfo de suprimir esos males, no de la vida, que a tanto no llega, sino de la publicidad, para lo cual basta y sobra con la diligencia y celo del atareado censor”.

El Directorio se proponía transformar radicalmente España. La prosa hinchada y petulante de sus manifiestos anunciaba la apertura de una era nueva en la vida española. El viejo régimen y sus hombres, según Primo de Rivera y sus fautores, quedaban definitivamente cancelados. Empezaba con el golpe de estado del 13 de setiembre un fúlgido capítulo de la historia de España. Primo de Rivera asignaba al Directorio una misión providencial.

Los objetivos fundamentales de su dictadura eran los siguientes: pacificación de Marruecos y liquidación, victoriosa naturalmente, de la guerra rifeña; solución integral de los problemas económicos y fiscales de España; reafirmación de la unidad española y extirpación de toda tendencia separatista; licenciamiento y ostracismo del gobierno de los antiguos partidos, de sus hombres y de sus ideas; sofocación de las agitaciones revolucionarias del proletariado; organización de nuevas, sanas e impolutas fuerzas políticas que asumiesen el poder cuando el Directorio considerara cumplida su obra.

Examinemos, sumariamente, los resultados de la política del Directorio en estas diversas cuestiones.

Marruecos no solo no está pacificado sino que está más conflagrado que nunca. Abd-el-Krim y sus tribus han infringido a las tropas españolas una serie de derrotas. Orgulloso de su victoria, el caudillo riffeño adopta ante España una actitud altanera. Pretende tratarla como una nación vencida. Amenaza con arrojar totalmente del territorio africano a los españoles. Aparece cada día más evidente que España ha malgastado, estéril e insensatamente, su heroísmo y su sangre en una empresa absurda. El problema marroquí se plantea hoy en peores términos que ayer.

La continuación de la guerra de Marruecos mantiene el desequilibrio fiscal. El Directorio, como era fácil preverlo, resulta impotente para concebir siquiera un plan de reorganización de la economía española. Más impotente aún resulta, por supuesto, para actuarlo. Le falta capacidad técnica. Le falta autoridad política. La plutocracia española ve en Primo de Rivera un gendarme de sus intereses económicos. No puede consentirle, por consiguiente, ninguna veleidad, ningún experimento que los contraríe o los amenace. El método reaccionario, por otra parte, como se constata presentemente en Italia, crea un clima histórico adverso al propio desarrollo de la economía y la producción capitalistas. Los elementos más inteligentes de la burguesía europea se muestran desencantados del ensayo fascista.

Para suprimir el regionalismo, el Directorio emplea las mismas armas que para suprimir otros sentimientos de la vida española: persigue y reprime su expresión pública. Pero este sistema simplista y marcial es, evidentemente, el menos recomendable para ahogar el separatismo. Los fermentos separatistas, en lugar de debilitarse, tienen que agriarse sordamente. Los catalanistas no son menos catalanistas que antes desde que Primo de Rivera les prohíbe la ostentación de su regionalismo. La política de la mano fuerte ha prestado, sin duda, un pésimo servicio a la causa de la unidad española. No se tardará mucho en comprobarlo.

Los resultados obtenidos, en cuanto concierne a la proscripción de la vieja política y de sus caciques, no pueden haber sido menos coherentes con los supuestos propósitos del Directorio. La dictadura exhumó las más ancianas reliquias de la política española. Algunos personajes de origen carlista y absolutista sintieron llegada su hora. Toda la fauna reaccionaria saludó exultante, al “nuevo régimen”. Y, ahora, como vemos, se aprestan otra vez, con la complacencia de la monarquía, a la reconquista del poder, los mismos grupos y los mismos hombres que Primo de Rivera y sus generales se hacían la ilusión de haber barrido para siempre del gobierno. La vieja política resucita. La cirugía militar parece haberle injertado algunas glándulas jóvenes.

Y, conexamente, ha fracasado la organización de un partido nuevo, heredero del espíritu y de la obra del Directorio. La larvada idea de la Unión Patriótica no ha conseguido prosperar. Los cuadros de la Unión Patriótica están compuestos de elementos arribistas, desorientados, mediocres. No han logrado siquiera atraer a sus rangos a unos cuantos intelectuales más o menos decorativos y brillantes. Muerto el Directorio, los febles y precarios cuadros de la Unión Patriótica se dispersarán sin estrépito.

La represión de las ideas revolucionarias, en fin, ha sido análogamente ineficaz. El partido socialista sale más fuerte de la prueba. La magra democracia española, que coquetea intelectualmente con los socialistas desde hace algún tiempo, reconoce ahora en ellos una fuerza decisiva del provenir. El movimiento comunista ha crecido. Las persecuciones con que el Directorio lo distingue denuncian la preocupación que su desarrollo inspira.

Tal es, en rápido resumen, el balance del año y medio de dictadura del Directorio. De ningún régimen se puede pretender ciertamente que en tan corto plazo realice su programa. Pero sí que demuestre al menos su aptitud para actuarlo gradualmente. El Directorio, de otro lado, no ha conseguido formular un programa verdadero. Se ha limitado a enumerar sus objetivos con un vanidoso alarde de su seguridad de alcanzarlos.

El directorio tiene en España la misma función histórica que el fascismo en Italia. Pero el fenómeno reaccionario exhibe en ambos países estructura y potencia diferentes. En Italia es vigoroso y original; en España es anémico y caricaturesco. El fascismo es un partido, un movimiento, una marejada. El Directorio es un club de generales. No representa siquiera toda la plana mayor del ejército español. Primo de Rivera no tiene suficiente autoridad sobre sus colegas. El general Cavalcanti, uno de sus colaboradores del golpe de estado de setiembre, complotó, no hace mucho, por reemplazarlo en el poder. El general Berenguer, responsable de sospechosos flirts con la “vieja política”, acabó recluido en una prisión militar. Y las malandanzas militares de Primo de Rivera en Marruecos deben haber disminuido mucho su prestigio profesional en el ejército.

Esta junta de generales que gobierna todavía España no es sino una anécdota de ese “antiguo régimen” y de esa “vieja política” que tanto se complace en detractar. El antiguo régimen, la vieja política subsisten. Uno de sus hombres representativos, el socarrón Conde de Romanones, nos lo asegura, mientras se dispone a recibir la herencia del Directorio. Se bosqueja la formación de un bloque constitucional y monárquico. El próximo sábado enfocaré este sector de la política española.

José Carlos Mariátegui

José Carlos Mariátegui La Chira