- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.3-1923-12-08

- Item

- 1923-12-08

Part of Fondo José Carlos Mariátegui

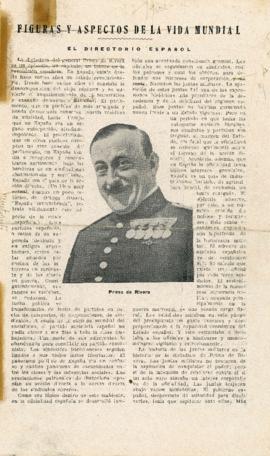

La dictadura del general Primo de Rivera es un episodio, un capítulo, un trance de la revolución española. En España existe desde hace varios años un estado revolucionario. Desde hace varios años se constata la descomposición del viejo régimen y se advierte el anquilosamiento de la burocrática y exangüe democracia nacional. El parlamento, que en pueblos que más arraigada y honda democracia conserva todavía residuos de vitalidad, hacía tiempo que en España era un órgano entorpecido, atrofiado, impotente. El proletariado, que en otros pueblos europeos no vive ausente del parlamento, en España tendía a recogerse y concentrarse agriamente bajo las banderas de un sindicalismo abstencionista y sorelliano. España era el país de la acción directa. (Un libro muy actual, aunque un poco retórico, de Ortega Gasset, “España invertebrada”, retrata nítidamente este aspecto de la crisis española.) Los partidos españoles, a causa de su superada ideología y su antigua arquitectura, creían estar situados por encima de los intereses en contraste y de las clases en guerra. Consiguientemente, sus rangos se vaciaban, se reducían. La lucha política se transformaba de lucha de partidos en lucha de categorías, de corporaciones, de sindicatos. A causa de la escisión mundial del socialismo, el partido socialista español no podía atraer a sus filas a toda la clase trabajadora. Una parte de sus adherentes lo abandonaba para constituir un partido comunista. Los sindicatos barceloneses seguían ligados a sus viejos mitos libertarios. El panorama político de España era un confuso y caótico panorama de escaramuzas entre las clases y las categorías sociales. Las asociaciones patronales de Barcelona oponían su acción directa a la acción directa de los sindicatos obreros.

Como era lógico dentro de este ambiente, en la oficialidad española se desarrolló también una acentuada consciencia gremial. Los oficiales se organizaron en sindicatos, cual los patrones y cual los obreros, para defender sus intereses de corporación y de costa. Nacieron las juntas militares. La aparición de estas juntas fue una de las expresiones históricas más peculiares de la decadencia y de la debilidad del régimen español. Esas juntas no habrían germinado nunca frente a un Estado vigoroso. Pero en un período en que todas las categorías sociales libraban sus combates y pactaban sus treguas, al margen del Estado, era fatal que la oficialidad se colocase igualmente sobre el terreno de la acción directa. Acontecía, además, que en España la oficialidad tenía típicos intereses gremiales. España es un país de industrialismo limitado, de agricultura feudal, de economía un tanto rezagada. El ejército absorbe, por esto, a un número crecido de nobles y burgueses. Esta razón económica engendra una hipertrofia de la burocracia militar. El número de oficiales españoles es de veinticinco mil. Se calcula que existe un oficial por cada trece soldados. El sostenimiento de la numerosa burocracia militar, ocupada principalmente en la guerra marroquí, es una pesada carga fiscal. Los estadistas miraban en este pliego del presupuesto un gasto excesivo y desproporcionado a la capacidad económica del Estado español. Y esto estimulaba e incitaba a los oficiales a sindicarse y mancomunarse vigilante y estrechamente.

La historia de las juntas militares es la historia de la dictadura de Primo de Rivera. Las juntas militares no brotaron de la aspiración de conquistar el poder; pero si de la intención de rebelarse contra él si un acto suyo atacaba un interés corporativo de la oficialidad. Las juntas trajeron abajo varios ministerios. El gobierno español, desprovisto de autoridad para disolverlas, tenía que capitular ante ellas. Más de un decreto gubernamental, amparado por la regia firma, fue vetado y repudiado por las juntas que insurgían así contra el Estado y la dinastía. La continua capitulación del Estado, cada vez más flaco y anémico, generó en las juntas la voluntad de enseñorearse de él. El poder civil o las juntas militares debían, por tanto sucumbir. Contra el poder civil conspiraba su falta de vitalidad que se traducía en falta de sugestión y de ascendiente sobre la muchedumbre. En favor de las juntas militares obraba, en cambio, la desorientación mental de la clase media invenciblemente propensa a simpatizar con una insurrección que barriese del gobierno a la desacreditada y desvalorizada burocracia política. Las viejas y arterioesclerosas facciones liberales y conservadoras se alternaban en el gobierno cada vez más acosadas y presionadas por la ofensiva sorda o clamorosa de las juntas. Así llegó España al gobierno liberal de García Prieto. Ese gobierno representaba toda la gama liberal. Se apoyaba sobre una coalición parlamentaria en la cual se aglutinaban íntegramente las izquierdas dinásticas: García Prieto y Romanones, Alba y Melquiades Alvarez. Significaba una tentativa solidaria del liberalismo y del reformismo por revalorizar el parlamento y galvanizar el régimen. Era, históricamente, la última carta de la democracia hispana. El régimen parlamentario, mal aclimatado en tierra española, había llegado a una etapa decisiva de su crisis, a un instante agudo de su descomposición. El pronunciamiento militar, en incubación desde el nacimiento de las juntas, encontró en esta situación sus estímulos y su motor.

¿Cuál es la semejanza, cuál es el parentesco entre la marcha a Roma del fascismo y la marcha a Madrid del general Primo de Rivera? Externamente, ambos movimientos son disímiles. Los fascistas se apoderaron del poder después de cuatro años de tundentes campañas de prensa, de alalás y de aceite de ricino. Las juntas militares han arribado al gobierno repentinamente, en virtud de un pronunciamiento. Su actividad no estaba públicamente dirigida a la asunción del poder. Pero toda esta diferencia es formal y adjetiva. Está en la superficie; no en la entraña. Está en el cómo; no en el porqué. Sustancialmente, espiritualmente, el fenómeno de fuerza que desgarran la democracia para resistir más ágilmente el ataque de la revolución. Son la contraofensiva violenta y marcial de la idea conservadora que responde a la ofensiva tempestuosa de la idea revolucionaria. La democracia no se halla en crisis únicamente en España. Se halla en crisis en Europa y en el mundo.

La clase dominante no se siente ya suficientemente defendida por sus instituciones. El parlamento y el sufragio universal le estorban. Clemenceau ha definido así la posición de la clase conservadora ante la clase revolucionaria: “Entre ellos y nosotros es una cuestión de fuerza”.

Algunos cronistas localizan la revolución española en la inauguración de la dictadura militar de Primo de Rivera. Ahora bien. Este régimen representa una insurrección, un pronunciamiento, un “putsch”. Es un fenómeno reaccionario. No es la revolución sino su antítesis. Es la contrarrevolución. Es la reacción, que, en todos los pueblos, se organiza al son de una música demagógica y subversiva. (Los fascistas bávaros se titulan “socialistas nacionales”. El fascismo usó abundantemente, durante su “trainning” tumultuario, una prosa anticapitalista, anticlerical y aún antidinástica.)

La buena fe de las muchedumbres reaccionaria es indiscutible. Los propios condotieros de la contrarrevolución no son siempre protagonistas conscientes de ella. Sus faustores, sus prosélitos, creen honestamente que su gesta es renovadora, revolucionaria. No perciben que la clase conservadora se adueña de su movimiento. En España es un dato histórico muy claro la adhesión dada al directorio por la extrema derecha. La insurrección de noviembre ha reflotado a las más olvidadas y arcaicas figuras de la política española; a los polvorientos y medioevales hierofantes del jaimismo. En los somatenes se han enrolado entusiastas los marqueses y los condes y otros desocupados de la aristocracia. Toda la extrema derecha siente su consanguineidad con el directorio. Otras facciones conservadoras se irán fusionando poco a poco con la facción militar. Maura, La Cierva no tardarán tal vez en aprovechar la coyuntura de exhumar su ideología arqueológica.

Pasemos a otro tópico. Examinemos la capacidad del directorio para reorganizar la política y la económica españolas. Primo de Rivera ha pedido modestamente tres meses para encarrilar a España hacia la felicidad. Los tres meses van a vencerse. El directorio no ha anotado hasta ahora en su activo sino algunas medidas disciplinarias y correccionales. Ha mandado a la cárcel a varios alcaldes deshonestos; ha podado ligeramente algunas ramas de árbol burocrático; ha reclamado implacable la observancia puntual de los horarios de los ministerios. Pero los grandes problemas de España están intactos. Veamos, por ejemplo, la posición del directorio ante dos cuestiones urgentes: la guerra marroquí y el déficit fiscal.

España quiere la liquidación de la aventura bélica de Marruecos. Pero el ejército español, naturalmente, no es de la misma opinión. El abandono de Marruecos traería crisis de desocupación militar. El directorio, que es una emanación de las juntas militares, no puede, pues renunciar a la guerra de Marruecos. La psicología de todo gobierno militar es, de otro lado, una psicología conquistadora y guerrera. España e Italia acaban de tener un diálogo sintomáticamente imperialista. Han considerado la necesidad de desenvolver juntas una política que acrescente su influencia moral y económica en América. Esta tendencia, discreta y moderada hoy, crecerá mañana en otras direcciones. España sentirá la nostalgia de su antiguo rango en la política europea. Y entonces consideraciones de prestigio internacional se opondrán más que nunca al abandono de Marruecos.

El problema financiero es solidario del problema de Marruecos. El déficit español ascendió en el último ejercicio a mil millones de pesetas. Ese déficit proviene principalmente de los gastos bélicos. Por consiguiente, si la guerra continúa, continuará el déficit. ¿De donde va a extraer el directorio recursos extraordinarios? La industria española, malgrado el proteccionismo de las tarifas, es una industria embrionaria y lánguida. La balanza comercial de España está gravemente desequilibrada. Las importaciones, son exorbitantemente superiores a las exportaciones. La peseta anda mal cotizada ¿Cómo van a resolver estos problemas complejamente técnicos los generales del directorio y sus oráculos jaimistas? La puntualidad en las oficinas y la punición de los funcionarios prevaricadores no bastan para conferir autoridad y capacidad a un gobierno.

El insulso y sandio José María Salaverría anuncia que la insurrección de setiembre ha sido festejada por toda la prensa de Londres, de París, de Berlín, etc. Salaverría, probablemente, no está enterado sino de la existencia de la prensa reaccionaria. Y la prensa reaccionaria, lógicamente, se ha regocijado del putsch de Primo de Rivera. No en vano la reacción es un fenómeno mundial. Pero aún se edita en Londres, París, Berlín, etc., prensa revolucionaria y prensa democrática. Y así, ante la dictadura de Primo de Rivera, mientras “L’Action Francaise” exulta, el “Berliner Tageblatt” se consterna. Un órgano sagaz de la plutocracia italiana “Il Corriere delle Sera”, ha publicado varios artículos de Filippo Saschi tan adversos al directorio que ha sido advertido por los fascistas milaneses con la colocación de un petardo en su imprenta de que no debe perseverar en esa actitud.

El fascismo saluda con sus alalás a los somatenes. León Daudet, Charles Maurras, Hittler, Luddendorff, Horthy miran con ternura la reacción española. Pero Lloyd George, Nitti, Paul Boncour, Teodoro Wolf, los políticos y los fautores de la democracia y del reformismo, la consideran una escena, un sector, un episodio de la tragedia de Europa.

José Carlos Mariátegui

José Carlos Mariátegui La Chira