Poincare y la política francesa [Recorte de prensa]

- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.3-1923-10-06

- Item

- 1923-10-06

Parte de Fondo José Carlos Mariátegui

Poincare y la política francesa

Europa continua movilizada, conflagrada, beligerante. El régimen, las disciplinas y la atmósfera de la guerra pugnan por sobrevivir. Los ejércitos han sido desmovilizados; los espíritus, no. De la prolongación psicológica de la guerra brotan dictaduras marciales de Mussolini, de Horthy, de Primo de Rivera. El estadista europeo Francesco Saverio Nitti nos describía, hace dos años, esta Europa seza pace. Su resonante libro nos demuestra que la paz no ha sido pactada todavía. El tratado de Versalles no es sino una reglamentación provisionaria de la rendición de Alemania. Varias conferencias europeas —Spa, Génova, La Haya— han intentado ser una verdadera conferencia de paz. Pero ninguna de ellas ha conseguido elaborar una paz válida, una paz definitiva. Subsiste, por esto, en Europa una situación guerrera.

La ocupación del Ruhr es un acto de guerra. Francia la titula una sanción. Pero todas la invasiones de la historia se han atribuido una intención punitiva. Un pueblo que ha vejado o extorsionado a otro pueblo, no ha confesado nunca la arbitrariedad, ni la injusticia de su acto.

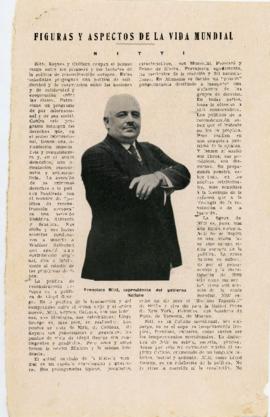

Esta política francesa significa una persistencia de estado de ánimo del periodo bélico. Mr. Raymond Poincaré ha sido uno de los artífices, uno de los creadores de ese estado de ánimo. Y cuatro años febriles de guerra lo han desadaptado para las labores de la paz. Tal como los instrumentos de guerra no pueden transformarse automáticamente en instrumentos de paz, los conductores de una guerra moderna no pueden transformarse tampoco en conductores de la paz. La guerra los inficiona, los satura de agresividad y de beligerancia. Y habitúa sus espíritus a una porfiada y tenaz actitud de combate. Este es el caso de Poincaré. Poincaré se ha sistematizado en la arenga y en la proclama. Su voz suena como un clarín. Su frase tiene un ritmo marcia. Es su oratoria —entrenada hebdomadariamente en la inauguración de algún nuevo monumento a los caídos de la guerra— late la exultación de la victoria y la voluptuosidad de la represalia.

Y la situación espiritual del parlamento francés corresponde a la situación espiritual de Poincaré. Este parlamento fue elegido en 1919 en una época de excitación y de hiperestesia nacionalistas. Su elección constituyó un número solemne del programa de festejos de la victoria. Una apoteosis de la "unión sacrée". Y, por tanto, la mayoría cayó en poder de los grupos de derecha y de centro que componían el bloc nacional. Algunos hombres del radicalismo, algunos hombres de izquierda, que se filtraron en este parlamento, tuvieron que esconder o atenuar su filiación y enmascararse de chauvinismo. El sector socialista de la cámara quedó reducido y aislado. La nueva cámara proclamó la infalibilidad y la intangibilidad del tratado de Versalles. Más aún, algunos diputados incandescentemente extremistas lo declararon blando y tímido e insuficiente como instrumentos de tortura de Alemania. Y, primero el gabinete de Leygues, después el gabinete de Briand, vacilantes o tardíos en la aplicación severa y rígida del Tratado, fueron abatidos por los votos del bloc nacional, que encontró su leader en Poincaré. Poincaré, desde las crónicas políticas de "La Revue des Deux Mondes", denunciaba entonces la debilidad y la abulia de la política de Briand. Poincaré resultaba el caudillo natural del "bloc". Inicialmente, la política de Poincaré, pareció, sin embargo, demasiado contemporizadora y suave a Andrés Tardieu, leader clemencista, y a otros diputados de la derecha. Pero, muy pronto, Poincaré acalló todos los descontentos, adoptando ante Alemania una actitud implacable, polemizando briosamente con Inglaterra y acomentiendo la aventura de Ruhr. Tardieu y dos suyos se han visto obligados a reconocer en los rumbos de Poincaré sus propios rumbos. Poincaré se ha se asegurado, indefinidamente, la confianza unánime del bloc nacional y los sectores afines. El pequeño y pálido grupo radical, dirigido por Herriot, es el único grupo burgués ausente de su mayoría parlamentaria.

Pero esta cámara representa un estado de ánimo contingente y pretérito de la gran nación francesa. Representa el estado de la opinión en 1919. De entonces a hoy, los ardimientos nacionalistas se han atenuado mucho, malgrado la intensa y perseverante acción tóxica de una prensa "chauvine". Todas las elecciones parciales de Seine-et Oise, las izquierdas infringieron una bulliciosa derrota al bloc nacional. Hubo cuatro juegos de candidatos: ministerial, radical, socialista y comunista. La primera votación no dio mayoría suficiente a ningún bando. Los candidatos de Poincaré, batidos por los radicales, desistieron a favor de éstos. Los socialistas, igualmente faltos de "chance", se retiraron también. En la segunda votación alcanzaron 77,000 votos Franklin-Bouillon y Goust, candidatos radicales, y 54,000 votos Marty y Paquereaux, candidatos comunistas. Estos resultados electorales, en un circunscripción de acentuada filiación nacionalista, son un síntoma de que el estado de ánimo del país no es ya el mismo de 1919. El bloc nacional lo advierte. De aquí que sus ministerios no hayan convocado a nuevas elecciones generales. Y de aquí que hayan resuelto el funcionamiento de esta cámara hasta la extinción de su duración máxima de cinco años.

Poincaré, rigurosamente, no personifica a la actual opinión francesa. Es el leader del sector más saturado de chauvinismo, más intoxicado de belicosidad. Su gobierno se apoya, primeramente, sobre los grupos, obsesionados por el miedo a la revancha enemiga, que tienden a la mutilación y al aniquilamiento de Alemania. Se apoya, luego, sobre las masas de contribuyentes, fuertemente interesadas en que las deudas de guerra no graven su bolsa y honestamente convencidas de la necesidad de que Francia constriña a pagar a Alemania o se apodere de sus valores negociables. Y se apoya, finalmente, en el grupo plutocrático que aspira a la posesión de las minas de carbón alemanas y a la hegemonía metalúrgica en Europa. Este grupo plutocrático es el que ha discutido con Stinnes y la industria alemana las bases de una cooperación industrial franco-alemana. Si la vía de esta cooperación se allanase, la plutocracia metalúrgica francesa reclamaría a otros hombres en el gobierno. Ni Poincaré ni Tardieu podrían dirigir la nueva política. La actuación de ésta podría ser confiada, en cambio, a los radicales, a las izquierdas. La plutocracia industrial dispone de la mayor parte de los grandes rotativos. Todos estos instrumentos de propaganda serían puesto al servicio electoral del bloc de izquierdas. Y serían empleados en la destrucción, en el socabamientos de la vitalidad del bloc nacional. Sin embargo, no en vano toda la prensa francesa, con las solas excepciones de "L'Oeuvre", "L'Ere Nouvelle" y los periódicos socialistas, ha predicado la extorsión de Alemania. Esta predicación constante ha alimentado en el espíritu del pueblo francés innumerables gérmenes nacionalistas. La plutocracia metalúrgica podría encontrar, pues, en la opinión, muchas resistencias a un compromiso con Alemania forjadas por sus propios instrumentos de orientamiento y seducción del público. Pero, de toda suerte, de las elecciones generales del año próximo saldrá un nuevo gobierno. Hasta entonces, hasta octubre o noviembre, durará probablemente la política de Poincaré. ¿Cuáles serán las consecuencias de un año más de esta política? Alemania extenuada y agotada por los subsidios a la población del Ruhr, ha abandonado la resistencia pasiva. Pero no ha renunciado a la lucha. Antes bien, Stressemann ha usado reiteradamente un lenguaje arrogante. Y ha dicho que, en caso necesario, la resistencia pasiva puede trocarse en resistencia activa. Los últimos cablegramas anuncian la ruptura de Stressemann con los socialistas y la posibilidad de que reorganice el gobierno con la colaboración de los pangermanistas. El gobierno alemán asimilaría, así, una buena dosis de la intransigencia de la extrema derecha. Francia, en este caso, se instalaría en el Ruhr. Pero esto no constituiría sustancialmente una situación nueva. Francia ha declarado su intención de no moverse del Ruhr mientras Alemania no le pague. ¿Y cómo podría Alemania, con un presupuesto deficitario, una balanza comercial deficitaria también y una moneda totalmente desvalorizada, obligarse a ingentes pagos inmediatos?

Poincaré explica su política en un lenguaje forense. Francia es un acreedor que protesta las letras vencidas de Alemania y traba embargo de sus bienes. Esta dialéctica es muy propia de la psicología y de la mentalidad del leader lorenés. Poincaré usa en la política métodos de abogado, ideas de jurista. Su técnica verbal y su técnica conceptual son las de un abogado. En este capítulo de la historia humana, Poincaré da la sensación de un abogado, de un jurista, intransigente en la aplicación del viejo derecho y de los viejos códigos. La política y la economía del mundo ha cambiado. La paz ha revelado la solidaridad y la interdependencia de las naciones occidentales. La paz ha bosquejado las direcciones de un derecho nuevo. Poincaré, desdeñoso de las notificaciones de la realidad nueva, sigue esgrimiento su jurisprudencia tradicionalista y rígida. Y juzga posible, en estos tiempos, una política napoleónica, una política bismarkiana. Poincaré es integralmente reaccionario. Pero no es un reaccionario tempestuoso, tumultuario y violento del tipo de Mussolini. No es un reaccionario místico y despótico sino un reaccionario burocrático y republicano. Moviliza, como elementos de reacción, el parlamento, la burocracia, los tribunales, las leyes. Acaso, por esto, su tramonto es inevitable. Porque, si Europa se pacifica, si se inaugura una política de cooperación internacional, una política de reforma y de compromiso, Poincaré no podrá volver al poder. Y si, por el contrario, se acentúa en Europa una política reaccionaria y guerrera, tampoco podrá conservarlo. Lo reemplazará, entonces, un reaccionario ultraísta, un reaccionario exento de sus prejuicios de abogado y de funcionaria de la Tercera República Francesa. Lo reemplazará un "camelot du roi", un caudillo de arnés medioeval. O, para estar más a tono con la moda, un caudillo de masa.

Jose Carlos Mariátegui

José Carlos Mariátegui La Chira

![Poincare y la política francesa [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/6/0/0/600c4dc9e88a7d076044ba28adf2b58d1d870d104fcf5fdf1ef88b2f34ba38ae/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19231006_142.jpg)