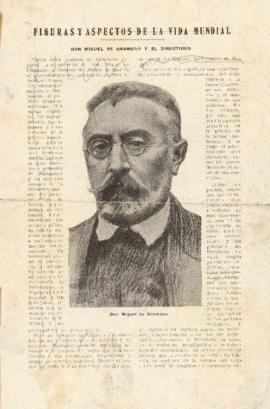

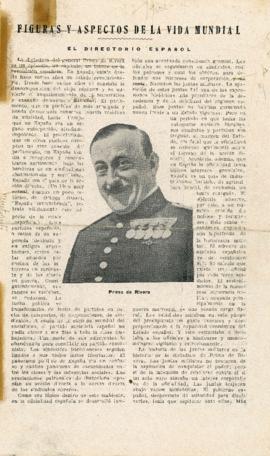

Varios actos brutales del Directorio español -la aprehensión de don Miguel de Unamuno, la clausura del Ateneo de Madrid, el procesamiento del catedrático Jiménez de Asúa -tienen intensamente agitado y conmovido al público latino-americano. En varias capitales, las universidades, los ateneos y otras tribunas de la inteligencia, han emitido declaraciones de fervorosa solidaridad con el gran maestro y pensador de Salamanca y de acérrima censura a la dictadura marcial del general Primo de Rivera. Aquí mismo, en este rincón sudamericano tan sordo y gélido ha habido núcleos sensibles a esa vasta emoción internacional. Un numeroso grupo de escritores y artistas ha suscrito una protesta. La Federación de Estudiantes, la Universidad Popular y los Sindicatos Obreros han insurgido en defensa de la libertad y las prerrogativas del pensamiento.

Pero no debemos agotarnos y extenuarnos en un clamoreo de reivindicación y de protesta. Debemos, también investigar las causas y el proceso del hecho que nos solivianta y nos escandaliza. Desentrañar y definir su sentido histórico. Buscar el por qué de tanta violencia marcial del Directorio contra los mejores intelectuales de España.

Los intelectuales españoles han contribuido activamente al socavamiento del viejo régimen, a la descalificación de sus métodos y al descrédito de sus políticos. Se les atribuye, por eso, una participación sustantiva en la génesis de la actual dictadura. Y se juzga el advenimiento del Directorio como un suceso incubado al calor de sus conceptos.

¿Cómo es posible, entonces, que el Directorio libre contra esos intelectuales su más encarnizada batalla? La explicación es clara. Entre estos intelectuales y los generales del Directorio no existe ningún parentesco espiritual, ninguna consanguineidad histórica. Los intelectuales españoles denunciaron la incapacidad del régimen viejo y la corrupción de los partidos turnantes. Y propugnaron un régimen nuevo. Su actividad, voluntariamente o no, fue una actividad revolucionaria. El Directorio, en tanto, es un fenómeno inconfundible e inequívocamente reaccionario. Su objeto preciso es impedir que la revolución se actúe: su función es sustituir en la defensa del viejo orden social la complicada y desgastada autoridad del gobierno representativo y democrático con la autoridad tundente del gobierno absoluto y autocrático.

Los intelectuales y los militares españoles no han coincidido, en suma, sino en la constatación de la ineptitud del antiguo sistema. El móvil de esa constatación ha sido diverso. Los intelectuales han juzgado a la antigua clase gobernante inepta para adaptarse a la nueva realidad histórica: los militares la han juzgado inepta para defenderse de ella. El malestar de España era diagnosticado por unos y por otros desde puntos de vista inconciliables y enemigos. Los intelectuales condenaban a las averiadas facciones liberales: pero no propugnaban la exhumación de las facciones absolutistas, tradicionalistas. Se declaraban descontentos y quejosos del presente; pero no sentían ninguna nostalgia del pasado.

La propaganda y la crítica de los intelectuales ha aportado, a los más, un elemento negativo, pasivo, a la formación del movimiento de setiembre. Y, luego, los intelectuales no han saludado a los generales del Directorio como a los representantes de una clase política vital sino como a los sepultadores de una clase política decrépita.

El conflicto entre los intelectuales y el Directorio no ha tardado, por todo esto, en manifestarse. Además, el programa, la actitud y la fisionomía del nuevo gobierno han disgustado particularmente a los intelectuales desde que se han empezado a bosquejar. La composición de la clientela del Directorio ha desvanecido rápidamente en los menos perspicaces toda ilusión sobre el verdadero carácter de esta dictadura de generales. Exhumando a los más rancios y manidos personajes tradicionalistas, recurriendo a su asistencia y consejo, complaciéndose de su adhesión y de su amistad, el Directorio ha descubierto a todo España su estructura y su misión reaccionarias. Se ha inhabilitado para merecer o recibir la adhesión de la gente sin filiación y propensa a enamorarse de la primera novedad estruendosa y afortunada.

Los intelectuales se han visto empujados a un disgusto creciente. El Directorio se ha defendido a su crítica sometiendo a la prensa a una censura estricta. Pero la prensa no es la única ni la más pura tribuna del pensamiento. Desterrada de los periódicos y las revistas, la crítica de los intelectuales se ha refugiado en la universidad y en el ateneo. Y, no obstante la limitación de estos escenarios, su resonancia ha sido tan extensa, ha encontrado, un ambiente tan favorable a su propagación que el Directorio ha sentido la necesidad de perseguirla y reprimirla extremamente. Así han desembocado el Directorio y sus opositores en el conflicto contemporáneo.

Los actuales ataques del Directorio a la libertad de pensamiento, de prensa, de cátedra, etc., aparecen como una consecuencia de su política y de su función reaccionarias. No son medios ni resortes extraños a su praxis y a su ideario; sino congruentes y propios de este y de aquella. La reacción no ha usado en otros países coacciones y persecuciones tan violentas contra la libre actividad de la inteligencia porque no ha chocado con tanta resistencia de esta. Más aún, en otros países la reacción ha sabido crear estados de ánimo populares, ha sabido representar una pasión multitudinaria. En Italia, por ejemplo, el fascismo ha sido un movimiento de muchedumbres intoxicadas de sentimientos chauvinistas e imperialistas y sagazmente excitadas contra el socialismo y el proletariado. Timoneado por expertos demagogos y diestros agitadores, el fascismo ha movilizado contra la revolución a la clase media, cuyas pasiones y sentimiento ha explotado redomadamente.

Ahí, por tanto, la reacción ha dispuesto de los recursos morales precisos para contar con una numerosa clientela intelectual. En Francia ha acontecido otro tanto. La victoria ha generado una atmósfera favorable al desarrollo de un ánimo y una consciencia reaccionaria. Consiguientemente, una numerosa categoría intelectual ha tomado abiertamente partido contra la revolución. La reacción en estos y otros países ha conseguido captarse la adhesión o la neutralidad de una extensa zona intelectual. No se ha visto, por tanto, urgida a atacar los fueros de la inteligencia. En España, en cambio, el gobierno reaccionario no ha brotado de una corriente organizada de opinión ciudadana. Ha sido obra exclusiva de las juntas militares, progresivamente rebeladas contra el poder civil. Los somatenes no han tenido como los “fasci” la virtud de atraerse masas fanáticas y delirantes de voluntarios. La reacción española, en suma, ha carecido de los elementos psicológicos y políticos necesarios para formarse un séquito intelectual importante.

Pero estas consideraciones sobre la posición del pensamiento español ante el Directorio no definen, no contienen totalmente el caso de Unamuno. Unamuno no cabe dentro de un juicio global, panorámico, sobre la generación española a que pertenece. Una de las características de su inteligencia es la de tener un perfil muy personal, muy propio. A Unamuno no se le puede catalogar, fácilmente como un escritor de tal género y de tal familia. El pensamiento de Unamuno no solo tiene mucho de individualista sino, sobre todo, de individual. Unamuno, de otro lado, no es una de las grandes inteligencias de España sino de Europa, de Occidente. Su obra no es nacional sino europea, mundial. A ningún escritor español contemporáneo se conoce y se aprecia tanto en Europa como a Unamuno. Y este hecho no carece de significación. Indica, antes bien, que la obra de Unamuno refleja inquietudes, preocupaciones y actitudes actuales del pensamiento mundial. La literatura de otros escritores españoles -de Azorín verbigracia- que encuentra en Sud-América un ambiente tan favorable, no logra interesar seriamente a la crítica y a la investigación europeas. Apenas si la conoce y la explora uno que otro erudito. Aparece construida con elementos demasiado locales. Es, fuera de España, una literatura inactual y secundaria. Sus filtraciones europeas no han sido, pues, abundantes. Recuerdo la opinión de un crítico francés que ve en la obra de Azorín y de otro nada más que una prolongación y un apéndice de la obra de Larra. Larra, Azorín, etc., traducen un España malhumorada, malcontenta, melancólica, aislada de las corrientes espirituales del resto de Europa. Unamuno, en tanto, asume ante la vida una actitud original y nueva. Sus puntos de vista tienen una señalada afinidad espiritual con los puntos de vista de otros actualísimos escritores europeos. Su filosofía paradójica y subjetiva es una filosofía esencialmente relativista. Su arte tiende a la creación libre de la ficción; no se dirige a la traducción objetiva y patética de la realidad, como quería el decaído y superado gusto realista y naturalista. Unamuno, afirmando su orientación subjetivista ha dicho alguna vez que Balzac no pasaba su tiempo anotando lo que veía o escuchaba de los otros, sino que llevaba el mundo dentro de si. Y bien. Esta manera de pensar y de sentir es muy siglo veinte y es “muy moderna, audaz, cosmopolita”.

Unamuno no es ortodoxamente revolucionario, entre otras cosas porque no es ortodoxamente nada. No se compadece con su agreste individualismo el ideario más o menos rígido de un partido ni de una agrupación. Hace poco, respondiendo a una carta de Rivas Cherif que lo invitaba precisamente a presidir la acción de la intelectualidad joven, Unamuno escribía, entre otros conceptos, que “recababa la absoluta independencia de sus actos”. Estas razones psicológicas han alejado a Unamuno de las muchedumbres y de sus reivindicaciones. Pero el pensamiento de Unamuno ha tenido siempre un sentido revolucionario. Su [influencia, sobre todo, ha sido hondamente revolucionaria. Últimamente, la política del Directorio] había empujado a Unamuno más marcadamente aún hacia la Revolución. Su repugnancia intelectual y espiritual a la Reacción, y a su despotismo opresor de la Inteligencia, no había aproximado al proletariado y al socialismo. Una de sus más recientes actitudes ha sido socialista o, al menos, filosocialista. En este punto de su trayectoria lo han detenido el ultraje y la agresión brutales del Directorio.

José Ortega y Gasset, a propósito de la muerte de Mauricio Barrés, dice que la entrada de un literato en la política acusa escrúpulos de consciencia estéticos. “El argumento está muy seductoramente sostenido -como está siempre los argumentos de Ortega y Gasset- en un artículo ágil y elegante. Pero no es verdadero ni aún respecto de los literatos y artistas específicos. En los periódicos tempestuosos de la historia, ningún espíritu sensible a la vida puede colocarse al margen de la política. La política en esos períodos no es una menuda actividad burocrática, sino la gestación y el parto de un nuevo orden social. Así como nadie puede ser indiferente al espectáculo de una tempestad, nadie tampoco puede ser indiferente al espectáculo de una Revolución. La infidelidad al arte no es en estos casos [una cuestión de flaqueza estética sino una cuestión de sensibilidad histórica. Dante intervino ardorosamente en la política y esa] intervención no disminuyó, por cierto, el caudal ni la prestancia de su poesía. A los casos en que Ortega y Gasset apoya capciosamente su tesis se podría oponer innumerables casos que válidamente la aniquilan. ¿El contenido de la obra de Wagner no es, acaso, eminentemente político? ¿Y el pintor Courbet comprometió acaso, con su participación en la Comuna de su París, algo de su calidad estética? Actualmente, la trama del teatro de Bernard Shaw es, una trama política. Bernard Shaw, antiguo fabiano, marcha hoy hacia el comunismo. La Inteligencia y el Sentimiento no pueden ser apolíticos. No pueden serlo sobre todo en una época principalmente política. La gran emoción contemporánea es la emoción revolucionaria. ¿Cómo puede entonces, un artista, un pensador, ser insensible a ella? ¡Pobres almas ramplonas, impotentes, femeninas, aquellas que se duelen de que don Miguel de Unamuno haya abandonado la solemne austeridad de su cátedra de Salamanca para intervenir, batalladora y gallardamente, en la política de su pueblo! Nunca la personalidad de Unamuno ha sido tan admirable, tan mundial, tan contemporánea y tan fecunda.

José Carlos Mariátegui