La novela de guerra es la fruta de estación de la literatura alemana. No es solo el libro de Erich María Remarque, con sus varias centenas de miles de ejemplares, el que ha llevado a la literatura de Alemania el tema del frente; ni es sólo el libro de Ernest Glaesser el que ha enfocado últimamente, en esa literatura, el cuadro del retrofrente, el drama de los que sufrieron la guerra en la ciudad y el campo, lejos de las trincheras. La novela de guerra se presenta en Alemania en completo y variado equipo. A cierta distancia de la obra de Zweig ha aparecido “Sin Novedad en el Frente” de Erich María Remarque, “Los que teníamos Doce Años” (“Jahrgang 1902”) de Ernst Glaesser, “Guerra” de Ludwing Renn y “Ghinster” de autor anónimo. Zweig explicaba en una interview del “berliner Tageblatt”, el retraso con que llegaba su propio libro, con estas palabras: “Los alemanes tienen necesidad de más distancia y objetividad”. Otro autor prefiere reconocer en la actual boga de los libros de guerra en Alemania, una consecuencia de la estabilización capitalista, mientras un tercero la entiende como el anuncio de una nueva marea romántica y revolucionaria. Lo cierto es que ni Zweig ni Remarque han inaugurado en alemán esta literatura. Hace dos años, en 1917, como lo ha recordado Henri Barbusse, se publicaba el hondo relato del austriaco Andreas Latzko “Los hombres en guerra”. Barbusse reivindica justicieramente el valor de este libro, salido a la luz en plena tormenta, cuando la crítica tenía que descartarlo de su comentario. I como novela de la guerra en lo que en algunos países se ha llamado “el frente interno”, a esta reivindicación hay que agregar la de “El hombre es bueno” de Leonhardt Frank, otro austriaco. Pero Latzko y Frank, con sus patéticos y magníficos testimonios, desafiaron demasiado pronto los sentimientos de un público, educado en el respeto de los comunicados del cuartel general. A Alemania vencida le era menos fácil que a Francia victoriosa aceptar una versión verídica de la guerra en las trincheras. Ahora, las cosas han cambiado. Un libro de guerra bajo el signo de Locarno, en tiempos en que es lícito dar rienda suelta al pacifismo literario, siempre que no extrañe una condenación explícita del orden capitalista, se convierte en un buen filón editorial. La protesta de los “cascos de acero” contra una descripción demasiado realista y osada, no puede sino favorecer el tiraje excitando la curiosidad del público, como ha ocurrido en el caso de “Sin novedad en el frente”. Además, en diez o doce años, las imágenes de la guerra se han sedimentado y clasificado en el espíritu de los novelistas alemanes, que se ha impuesto el trabajo de revivir, estilizadas, las escenas del frente. Como los cineastas, estos novelistas están en aptitud de recordar todo lo que, en su acervo de impresiones, en vago o redundante. En esta simplificación cinematográfica de los materiales de su relato reside, quizá, una buena parte del secreto de “Sin novedad en el frente”. Erich María Remarque nos ahorra en su libro las repeticiones. Sus impresiones del frente se encuentran ordenadas, clasificadas, con riguroso sentido de su valor en el relato, -iba a decir en el film,-. Su visión comprende una escena certeramente escogida, de cada aspecto, de cada género de emociones bélicas. A tal punto lo patético y singular de la escena tiene valor en sí mismo, en este libro, que no falta quien desconfío de la unidad y de la individualidad estrictas de la experiencia de que “Sin novedad en el frente” extrae sus elementos. Un combatiente, que está escribiendo también sus memorias del frente, nota en el relato de Remarque algunas incoherencias. Me afirma que un hombre que da algunos pasos convulsos después que le han rebanado la cabeza es una pura fantasía literaria. El hombre a quien se corta la cabeza cae instantáneamente. El golpe violento y rápido, lo derriba.

Pero, aún admitiendo la intervención del artificio literario, no se pasa por las páginas del libro de Remarque, sin el estremecimiento que sentimos solo al tocar un grado conspicuo de verdad y de belleza. La descripción sobria, precisa, directa, de algunas escenas está tan admirablemente lograda, como es dable únicamente a un verdadero artista. La escena del comentario, la de los caballos ametrallados, entre otras, tienen la fuerza de las grandes expresiones trágicas. Remarque ha sido las notas más patéticas de la agonía del combatiente. Desde la existencia reducida a sus más simples términos de animalidad trófica, hasta la nostalgia del campesino a quien la contemplación de unas flores de cerezo incita locamente a la fuga, a la deserción, esto es a la muerte, todo está escrupulosa y potentemente observado en “Sin novedad en el frente”. Y hay en este libro pasajes transidos de piedad, de compasión, que nos comunican con lo más acendrado y humano de la emoción del combatiente. Por ejemplo, el ya citado en que los soldados asisten desesperados al sufrimiento y a la agonía de los caballos, bajo el fuego de las granadas, y en que uno dice: “Es la más horrenda infamia que los animales tengan que venir a la guerra”. Y más adelante, aquel cuadro triste de los prisioneros rusos, grandes y mansos campesinos, miserables, piojosos, famélicos, barbudos, diezmados por el hambre y la enfermedad, “¿Quién no ve ante esos pobres prisioneros, silenciosos, de cara infantil, de barbas apostólicas, que un sub-oficial para un quinto y un profesor para un alumno son peores enemigos que los rusos para nosotros? Y, sin embargo, si de nuevo estuviesen libres, dispararíamos contra ellos y ellos contra nosotros”. Y la escena del remordimiento por la muerte del soldado enemigo a quien por instinto de conservación se ha apuñalado en el fondo de un agujero en el que los dos buscaban refugio. “Ahora comprendo que eres un hombre como yo. Pensé entonces en tus granadas de mano, en tu bayoneta, en tu fusil... Ahora veo a tu mujer, veo tu casa, veo lo que tenemos de común. Perdóname camarada, Siempre vemos esto demasiado tarde. Porque no nos repiten siempre que vosotros seis unos desdichados como nosotros, que vuestras madres viven en la misma angustia que las nuestras; que tenemos el mismo miedo a morir, la misma suerte, el mismo dolor...”.

En la breve presentación de este libro, Erich María Remarque dice que “no pretende ser ni una acusación ni una confesión, solo intenta informar sobre una generación destruida por la guerra, totalmente destruida, aunque se salvase de las granadas”. El espíritu de una generación aniquilada, deshecha, habla por boca de Remarque, quien ya en el frente sentía terminados a los hombres de 18 a 20 años, lanzados con él a las trincheras. “Abandonados como niños, expertos como viejos; brutos, melancólicos, superficiales... Creo que estamos perdidos”. No faltan en el libro frases de acusación, más aún de condenación. He aquí algunas del angustiado monólogo del combatiente en el hospital, donde, como él dice, “Se ve al desnudo la guerra”, más horrible acaso que en el frente: “Tengo veinte años, pero solo conozco de la vida la desesperación, la muerte, el miedo, un enlace de la más estúpida superficialidad con un abismo de dolores. Veo que azuzan pueblos contra pueblos; ve que estos se matan en silencio, ignorantes, neciamente, sumisos, inocentes... veo que las mentes más ilustres del orbe inventan armas y fases para que esto se refine y dure más. Y conmigo ve esto todos los hombres de mi edad, aquí y allá, en todo el mundo; conmigo vive esto mismo toda mi generación”.

Pero estas mismas palabras indican que si Remarque se exime de un juicio sobre la guerra misma, de una condena del orden que la engendra, no es por atenerse a una rigurosa objetividad artística. En más de un momento, al relato se mezclan en este libro la disgresión, el comentario. Remarque apunta: “Los fabricantes de Alemania se han hecho ricos, pero a nosotros nos quebranta los intestinos la disentería”. Mas se detiene aquí. Y por esto, con el pretexto fariseo de un tributo a su objetividad, le sonríe reconocida la misma crítica que en Francia y en todas partes no perdona a Barbusse el llamamiento revolucionario de “El Fuego”.

El testimonio de Erich María Remarque es el de una generación vencida, resignada, indiferente, sin fe, sin esperanza. El de Barbusse, escrito cuando llameaba aún la guerra en las trincheras, cuando la censura y los tribunales militares perseguían toda expresión distinta de los comunicados generales, que inventaron la lacónica mentira de “Sin novedad en el frente” es el testimonio de una generación que se du desesperada experiencia, de su terrible agonía; extrajo su razón y su voluntad de combatir por la construcción de un orden nuevo.

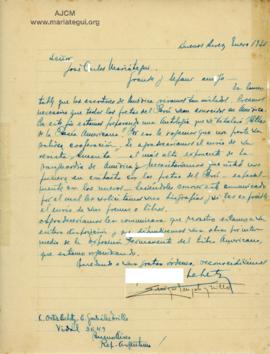

![Una encuesta a José Carlos Mariátegui [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/d/3/f/d3fddbc82086e0409178532846f5da270a24fd3a013a5112f7cf84a9e8f4e4a8/PE_PEAJCM_JCM-F-03-02-2_142.jpg)

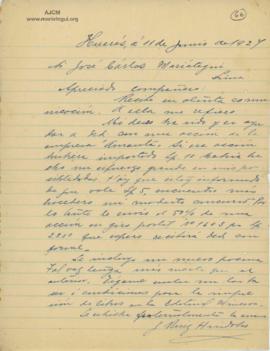

![Carta de Juan Chabas, [1928]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/a/e/6/ae6be3da9c7c8464c83f2d03c59b2462217594fcd0f3ac39fcfa1d0055403011/C-1928_142.jpg)