[Transcripción completa]

La Revolución Húngara

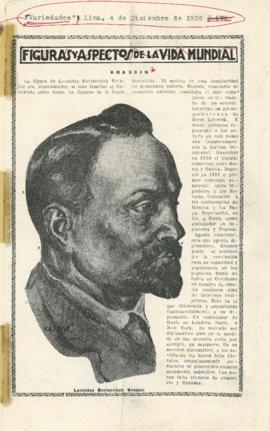

Reanudamos esta noche nuestras conversaciones sobre la historia de la crisis mundial, interrumpidas por tres semanas de vacaciones. Llegamos hoy a un capítulo intensamente dramático de la historia de la crisis mundial. El programa de este curso de conferencias nos señala así el tema. La Revolución Húngara. El Conde Karolyi. Bela Kun. Horthy. Estos tres nombres, Karolyi, Bela Kun, Horthy, sintetizan las fases de la Revolución Húngara: la fase insurreccional y democrática, la fase comunista y proletaria, la fase reaccionaria y terrorística. Karolyi fue el hombre de la insurrección húngara; Bela Kun fue el hombre de la revolución proletaria; Horthy es el hombre de la reacción burguesa, del terror blanco y de la represión brutal y truculenta del proletariado.

Aquí, donde se conoce mal la revolución rusa, se conoce menos todavía la revolución húngara, y esto se explica. La historia de la revolución rusa es la historia de una revolución victoriosa, mientras la historia de la Revolución Húngara es, hasta ahora, la historia de la revolución vencida. El cable no ha cesado de contarnos cosas espeluznantes de la Revolución Rusa y de sus hombres, pero casi nada nos ha contado de la reacción húngara ni de sus hombres. Y los buenos burgueses, tan consternados con el terror rojo, con el terror ruso, no se consternan absolutamente con el terror blanco, con el terror de la dictadura de Horthy en Hungría; sin embargo, nada más sangriento, nada más trágico que este período sombrío y medioeval de la vida húngara. Ninguno de los crímenes imputados a la revolución rusa es comparable a los crímenes cometidos por la reacción burguesa en Hungría.

Veamos, ordenadamente, las tres fases de la Revolución Húngara. He explicado ya el proceso de la Revolución Alemana y de la Revolución Austríaca. Bien. El proceso de la Revolución Húngara es, en sus grandes lineamientos, el mismo. Pero tiene siempre algo de fisonómico, algo de particularmente propio. Además del cansancio, de la fatiga, del descontento de la guerra, prepararon la Revolución Húngara los anhelos de independencia nacional súbitamente despertados, excitados y estimulados por la propaganda wilsoniana. Wilson soliviantaba a los pueblos contra la autocracia y contra al absolutismo y los soliviantaba, al mismo tiempo, contra el yugo extranjero. Hungría, como sabéis, sufría la dominación de la dinastía austriaca de los Hansburgos. Los húngaros, diferentes como raza, como idioma y como historia de los austríacos, no convivían voluntariamente con los austríacos dentro del imperio austro-húngaro. La derrota, por eso, no causó en Autria-Hungría únicamente la revolución: causó también la disolución. Las nacionalidades que componían el imperio austro-húngaro se independizaron y separaron. Y, naturalmente, las potencias vencedoras estimularon este fraccionamiento de Austria-Hungría en varios pequeños estados.

Como ya he dicho en otra ocasión, el frente austríaco fue debilitado antes que el frente alemán, precisamente a causa de los ideales separatistas de las nacionalidades que formaban parte de Austria-Hungría, y, consecuentemente, el frente militar austríaco cedió antes que el frente militar alemán. Ante la ofensiva victoriosa de los italianos en el Piave, los soldados checoeslovacos y los soldados húngaros, fatigados de la guerra, improvisadamente tiraron las armas y se negaron a seguir combatiendo. Acontecía esto a fines de octubre de 1918. La rebelión de las tropas del frente contra la guerra, se propagó velozmente en todo el ejército húngaro.

Y se inició así la Revolución Húngara que, al igual que la Revolución Alemana, fue, en un principio, la huelga general de un ejército vencido, conforme a la frase de Walther Rathenau. Como la Revolución Alemana, la Revolución Húngara empezó con la insurrección militar, pero en Hungría esta insurrección militar no fue seguida, inmediatamente, con una insurrección proletaria. El movimiento proletario era todavía demasiado inmaduro, demasiado incipiente. El proletariado húngaro carecía aún de una sólida conciencia revolucionaria clasista. El Conde Miguel Karolyi presidió el primer gobierno revolucionario. Este gobierno, emergido de la insurrección del 31 de octubre, fue un gobierno de la burguesía radical coaligada con la social-democracia.

El conde Karolyi fue, en cierta forma, el Kerensky de la Revolución Húngara. Pero fue un Kerensky menos sectario, más revolucionario, más interesante, más sugestivo. El Conde Karolyi era un viejo agitador del nacionalismo húngaro. Un agitador de tipo radical, y proveniente de la aristocracia húngara, pero contagiado de la mentalidad social-democrática de su época. Un agitador de temperamento romántico, fácilmente inflamable, capaz de cualquier bizarra locura, exento de las supersticiones democráticas y burguesas del mediocre Kerensky.

La distancia mental y espiritual que separa a ambas figuras resulta más clara y ostensible después de su gobierno que durante éste. Mientras Kerensky no ha cesado de orientarse hacia la derecha y de aproximarse a los capitalistas y hasta a los monárquicos rusos, Karolyi ha evolucionado cada día más hacia la izquierda. Tanto que hace dos años, aproximadamente, fue expulsado de Italia, acusado de agente bolchevique. Yo tuve oportunidad de conocerlo en Florencia en enero de 1921. O sea hace dos años y medio. Era en vísperas del famoso Congreso Socialista de Livorno, donde el Partido Socialista italiano se escisionaría.

César Falcón y yo aguardábamos en Florencia, que no está sino a cuatro horas de Livorno, la fecha de la reunión del Congreso. Ocupábamos nuestro tiempo visitando los museos, los palacios y las iglesias de Florencia. Yo conocía ya Florencia perfectamente. Hacía, pues, de cicerone de Falcón que, por primera vez, la visitaba.

Un día un periodista amigo nos enteró de que el Conde Karolyi residía de incógnito en una pensión de Florencia. Naturalmente, resolvimos en seguida buscarlo; el instante no era propicio para entrar en relación con el ex-presidente húngaro. Los periodistas acababan de descubrir su presencia de incógnito en Florencia y lo asediaban para reportearlo. El Conde Karolyi, por consiguiente, evitaba las entrevistas de los desconocidos. Sin embargo, Falcón y yo conseguimos conversar con él. Charlamos extensamente sobre la situación europea en general y sobre la situación húngara, en particular. En aquellos días, cinco comunistas húngaros, Agosto, Nyisz, Sgabado, Bolsamgi y Kalmar, comisarios del pueblo del Gobierno de Bela Kun, habían sido condenados a muerte por el gobierno de Horthy. Karolyi estaba profundamente consternado por esta noticia, y puesto que su incógnito había sido violado por varios periodistas, decidió renunciar definitivamente a él para suscitar una campaña de opinión internacional en favor de los ex-comisarios del pueblo húngaro condenados a muerte. Aprovechó de todos los reportajes que se le hicieron para solicitar la intervención de los espíritus honrados de Europa en defensa de esas vidas nobles y próceres. A Falcón y a mí nos pidió que actuáramos en este sentido sobre los periodistas españoles. En esa época, en suma, Karolyi hacía causa común con los comunistas húngaros, de igual suerte que Kerensky hacía causa común con los capitalistas y aun con los monarquistas rusos.

Esta nota anecdótica contribuye a delinear, a fijar la personalidad de Karolyi, y por esto la he intercalado en mi disertación. Pero volvamos ahora a la historia ordenada de la Revolución. Examinemos el gobierno precario de Karolyi.

Al gobierno de Karolyi en Hungría –no obstante la disimilitud, la diferencia moral entre uno y otro líder– le acontecía aproximadamente lo mismo que al gobierno de Kerensky en Rusia. No representaba los ideales y los intereses del capitalismo, y tampoco representaba los ideales y los intereses del proletariado. Los soldados de vuelta del frente y de la guerra, querían un pedazo de tierra. Las viudas y los huérfanos de los caídos y los inválidos reclamaban el auxilio pecuniario del Estado. Y el gobierno de Karolyi no podía satisfacer ni una ni otra demanda porque únicamente a expensas de la burguesía, a expensas del capitalismo, era posible satisfacerlas. Pero estas demandas insatisfechas, crecían día a día cada vez más exasperadas. El proletariado húngaro adquiría una conciencia revolucionaria. Surgían aquí y allá consejos de fábrica. El ala izquierda del proletariado rompió con los social-democráticos colaboracionistas y constituyó un Partido Comunista acaudillado por Bela Kun. Este Partido Comunista, al igual que los espartaquistas alemanes, preconizaba la ejecución del programa maximalista. Algunas fábricas fueron ocupadas por los obreros. Esta creciente ola revolucionaria alarmaba, por supuesto en grado extremo, a los elementos reaccionarios. El capitalismo sentía amenazada la propiedad privada de las tierras y de las fábricas y organizaba rápida y activamente la reacción. Los nobles, los latifundistas, los jefes militares, la extrema derecha en una palabra, se aprestaban para derrocar al débil gobierno de Karolyi, que no contentaba a las masas proletarias, pero tampoco garantizaba debidamente la seguridad del capitalismo.

Simultáneamente, la situación internacional conspiraba también contra el gobierno de Karolyi. Eran los días del armisticio y de la gestación de la paz. Las potencias aliadas eran adversas a la constitución de una Hungría fuerte, o, más bien, estaban interesadas en que Yugoeslavia, por una parte, y Checoeslavia, por otra, se engrandecieran a costa del territorio húngaro. Los elementos nacionalistas exigían de Karolyi una política enérgicamente reivindicacionista. Cada pérdida de terreno de Karolyi en el terreno internacional, era una pérdida de terreno en el terreno de la política interna.

Y llegó un día fatal para el gobierno de Karolyi. Los gobiernos aliados le notificaron, por medio de su representante en Budapest, el Teniente Coronel Vyx, que las fronteras de entonces de Hungría debían ser consideradas como definitivas. Estas fronteras significaban para Hungría la pérdida de enormes territorios. Karolyi no podía someterse a estas condiciones. Si lo hubiera hecho, una revuelta chauvinista lo habría traído abajo en pocos días. No le quedó, pues, más camino que la dimisión, el abandono del poder, del cual se apoderó inmediatamente el proletariado. Frecuentemente se ha acusado a Karolyi de traición del orden burgués. Se le ha acusado de haber entregado el gobierno a la clase trabajadora. Pero, en realidad, los acontecimientos fueron superiores a la voluntad de Karolyi y a toda voluntad individual. De un lado la ola reaccionaria, y de otro lado la ola revolucionaria amenazaban el gobierno de Karolyi, condenado, por consiguiente, a desaparecer tragado por la una o por la otra. A un mismo tiempo, se preparaban para el asalto al poder la reacción y la revolución. Y bien, la hora era de la revolución. Abierto por el gobierno de Karolyi, el período revolucionario tenía que tocar a su máximo, tenía que llegar a su plenitud, antes de declinar. Y, cuando Karolyi dimitió, el proletariado se apresuró a recoger en sus manos el poder, para evitar que se enseñorease en él la reacción de la nobleza y de la burguesía más retrógada.

Surgió así el gobierno de Bela Kun. El 21 de marzo de 1919, o sea a menos de cinco meses de la constitución del gobierno de Karolyi, se constituyó el Consejo Gubernativo Revolucionario que declaró a Hungría República Sovietista.

A la creación de este gobierno revolucionario concurrieron comunistas y social democráticos. Y este es el signo que distingue la revolución comunista húngara de la revolución comunista rusa. La dictadura del proletariado fue asumida en Rusia exclusivamente por el Partido Maximalista, con la neutralidad benévola de los social-revolucionarios de izquierda, pero con la aversión de los social-revolucionarios de derecha y centro y de los mencheviques. En Hungría, en cambio, la dictadura del proletariado fue ejercida por los comunistas y social-democráticos juntos. Aparentemente, esto daba fuerza al gobierno obrero de Hungría porque, en virtud del entendimiento entre comunistas y social-democráticos, ese gobierno obrero representaba a la unanimidad del proletariado, a la unanimidad más uno. Todas las grandes tendencias proletarias en el poder; pero esto era, también, la debilidad de la República Sovietista Húngara.

El Partido Social Democrático no tenía suficiente conciencia revolucionaria. Su masa dirigente estaba compuesta de elementos reformistas, mental y espiritualmente adversos al maximalismo. Estos elementos provenían de la burocracia de los sindicatos. Eran viejos organizadores sindicales, envejecidos en la acción minimalista y contingente de la vida sindical, supersticiosamente respetuosos de la fuerza de la burguesía, desprovistos de capacidad y de voluntad para colaborar solidariamente con los maximalistas, a quienes tachaban de jóvenes, inexpertos, de extremistas. ¿Por qué entonces los social-democráticos húngaros cooperaron y participaron decisivamente en la revolución? La explicación está en la situación política de Hungría, bajo el gobierno de Karolyi, que he descrito anteriormente. El gobierno de Karolyi, en el cual participaron los social-democráticos, estaba irremisiblemente condenado a caer arrollado por la revolución o por la reacción. Los social-democráticos se vieron, pues, en la necesidad de elegir entre la revolución comunista y la reacción feudalista y aristocrática, y, naturalmente, tuvieron que optar por la revolución comunista. Algo más, tuvieron que apresurarla para eliminar el peligro de que la reacción ganase tiempo. Cuando dimitió Karolyi, el directorio del Partido Comunista estaba en la cárcel. Los social-democráticos y los líderes comunistas trataron y pactaron entre ellos, pero, los primeros desde el poder, los segundos desde la prisión. Alrededor de los líderes comunistas estaba la mayoría de las masas, decidida a la revolución. Los social-democráticos no capitulaban, luego, ante los líderes comunistas; capitulaban ante la mayoría del proletariado. Se rendían a la voluntad de las masas. Su capitulación fue, en apariencia, completa. Los social-democráticos aceptaron íntegramente la ejecución del programa comunista. Pero la aceptaron sin convencimiento, sin fe, sin verdadera adhesión mental ni moral. La aceptaron, constreñidos, empujados, presionados por las circunstancias. En cambio de su adhesión al programa de los comunistas, no demandaron sino el derecho de participar en su realización.

Les dijeron a los comunistas: “Nosotros aceptamos vuestro programa; pero queremos colaborar en el gobierno destinado a ejecutarlo”. Era una demanda lógica, era una demanda natural y era una demanda lícita. Los comunistas accedieron a ella. Y este fue su primer error. Porque, en virtud del carácter de la coalición social-democrático-comunista, el gobierno sovietista de Hungría resultó un gobierno híbrido, un gobierno mixto, un gobierno compuesto. El programa de este gobierno obrero era de un color uniforme; pero los hombres encargados de cumplirlo eran de dos colores diferentes. Una parte del gobierno quería deveras la realización del programa, sentía su necesidad histórica; otra parte del gobierno no creía íntimamente en la posibilidad de la realización de ese programa, lo había admitido a regañadientes, sin optimismo, sin confianza. Los social-democráticos, en su mayoría, veían en la revolución general europea la única esperanza de salvación de la revolución proletaria húngara. Carecían de preparación intelectual y espiritual para defender a la revolución proletaria húngara, aun en el caso de que el proletariado de las grandes potencias europeas no respondiese al llamamiento, a la incitación de la Revolución Rusa. Esta es la causa espiritual, esta es la causa moral del fin de la dictadura del proletariado en Hungría.

Durante sus breves meses de existencia, a pesar del sabotaje sordo de los social-democráticos, el gobierno de Bela Kun desarrolló, en gran parte, el programa económico y social del proletariado. Procedió a la expropiación de los latifundios y haciendas, de los medios de producción y de los establecimientos industriales. Los latifundios, las haciendas, antigua propiedad de la aristocracia húngara, fueron entregados a los campesinos, organizados en cooperativas de producción. En cada latifundio, en cada hacienda, en reemplazo del propietario feudal, surgió una cooperativa. Al mismo tiempo, se atendió solícitamente a las víctimas de la guerra, cuyas demandas no habían podido ser satisfechas por el gobierno de Karolyi, entrabado por sus miramientos y sus respetos al régimen capitalista. Los inválidos, los mutilados, las viudas, los huérfanos y los desocupados fueron socorridos. Los sanatorios de lujo fueron transformados en hospitales populares. Los palacios, los castillos y los chalets de los aristócratas fueron destinados al alojamiento de los inválidos, de los viejos o de los niños proletarios enfermos. Simultáneamente, se reorganizaba clasísticamente, revolucionariamente, la instrucción pública, la cultura general, para convertirlas en instrumentos de educación socialista. Y para que la cultura, la capacidad técnica, antes patrimonio exclusivo de la burguesía, se socializasen a beneficio del proletariado.

Pero contra el gobierno de Bela Kun conspiraban, de una parte el escepticismo y la resistencia de los social-democráticos, de otra parte las asechanzas de las potencias vencedoras. Las potencias capitalistas miraban en Hungría sovietista un peligroso foco de propagación de la idea comunista. Y se esforzaban en eliminarlo, empujando contra la República Húngara a las naciones vecinas, colocadas bajo la tutela de la Entente vencedora. En tanto los social-democráticos limitaban y entrababan las medidas del gobierno obrero contra los preparativos y complots reaccionarios. Encastillados en sus prejuicios democráticos y liberales, en su superstición de la libertad, los social-democráticos no consentían que el gobierno suspendiese las garantías individuales para los aristócratas, burgueses y militares conspiradores. El Ministro de Justicia del gobierno de Bela Kun era un social-democrático. Un social-democrático que parecía más preocupado de amparar la libertad de los elementos contrarrevolucionarios que de defender la existencia de la revolución.

La Revolución Húngara es atacada, por ende, en dos frentes, en el frente externo y en el frente interno. Externamente, la amenazaba la intervención contrarrevolucionaria de las potencias aliadas, que bloqueaban económicamente a Hungría para sitiarla por hambre. Internamente, la amenazaba la impreparación revolucionaria de la social-democracia, la inconsistencia revolucionaria de una de las bases, de los soportes fundamentales de la Revolución, de uno de los dos partidos del gobierno.

En estas condiciones llegó el gobierno de Bela Kun, inaugurado el 21 de marzo, a la mitad de abril. Hacia la mitad de abril Rumania, uno de los peones de la Entente en esta gran partida política, invadió Hungría. Las tropas rumanas se apoderaron de la mejor zona agrícola de Hungría. Y avanzaron hasta el río Tibisco amenazando Budapest. Casi simultáneamente, los checos se movieron también contra la República Húngara. El ejército checo penetró en territorio húngaro, llegando a setenta u ochenta kilómetros tan sólo de Budapest. El instante era crítico. El 2 de mayo, en una sesión dramática del Consejo Obrero de Budapest, Bela Kun expuso la situación. Y planteó la siguiente cuestión: ¿Convenía organizar la resistencia o convenía rendirse a las potencias aliadas? Muchos social-democráticos se pronunciaron por la segunda tesis, pero el Consejo Obrero se adhirió a la tesis de Bela Kun. Había que resistir hasta el fin. No cabía sino una victoria completa o una derrota completa de la Revolución. No era posible un término medio. Capitular ante las potencias capitalistas, era renunciar totalmente a la Revolución y a sus conquistas. El Consejo Obrero votó por la resistencia a todo trance. Y el gobierno puso manos a la obra, los obreros de las fábricas de Budapest, la vanguardia del proletariado húngaro, constituyeron un gran ejército rojo que detuvo a la ofensiva de los rumanos e infligió una derrota total a los checo-eslavos. Los revolucionarios húngaros penetraron en Checo-eslavia ocupando una gran porción del territorio checo-eslavo. El instante se tornaba crítico para la ofensiva aliada contra Hungría sovietista. Cundían en el ejército checo-eslavo gérmenes revolucionarios.

La astuta diplomacia capitalista cambió entonces de táctica. Las potencias aliadas invitaron a Hungría a retirar el ejército rojo del territorio checoeslavo, ofreciéndole en compensación el retiro del ejército rumano del territorio ocupado más allá del río Tibisco. Los social-democráticos se pronunciaron por la aceptación de esta propuesta, y explotaron la impopularidad de la prosecución de la guerra en el ánimo del proletariado, agotado por los cinco años de fatigas bélicas. Los comunistas no pudieron contrarrestar enérgicamente esta propaganda. Faltaban de Budapest, los elementos más numerosos y combativos del Partido Comunista, enrolados voluntariamente en el ejército rojo. La vanguardia del proletariado de Budapest estaba en el frente combatiendo contra los enemigos externos de la Revolución. El gobierno y el Congreso de los soviets, bajo la influencia de la atmósfera social-democrática de Budapest, acabaron, por esto, inclinándose ante la propuesta aliada. El ejército rojo se retiró de Checoeslavia, descontento y deprimido en su voluntad combativa. Y su sacrificio fue inútil, las potencias aliadas no cumplieron, por su parte, su compromiso. Los rumanos no se retiraron del territorio húngaro. Esta decepción, este fracaso descorazonaron inmensamente al proletariado húngaro, cuya fe revolucionaria era minada, de otro lado por la propaganda derrotista de los social-democráticos, quienes empezaron a negociar secretamente con los representantes diplomáticos de las potencias aliadas una solución transaccional. La reacción entre tanto, se aprestaba para el asalto al poder. El 24 de junio los elementos reaccionarios, unidos a trescientos alumnos de la ex-escuela militar, se adueñaron de los monitores del Danubio. Esta sedición fue dominada, pero los tribunales revolucionarios trataron con excesiva generosidad a los sediciosos. Los trescientos oficiales alumnos rebeldes fueron perdonados. Trece instigadores y organizadores de la insurrección fueron condenados a muerte; pero, cediendo a la presión de las misiones diplomáticas aliadas, se acabó también por indultarlos.

El régimen comunista, en tanto, continuaba luchando con enormes dificultades. A causa del bloqueo, por una parte, y a causa de la ocupación rumana de la fértil región agrícola del Tibisco, por otra, escaseaban las provisiones. Los víveres disponibles no bastaban para el abastecimiento total de la población. Esta escasez contribuía a crear un ambiente de descontento y de desconfianza en el régimen comunista. El gobierno de Bela Kun decidió entonces intentar una ofensiva contra los rumanos para desalojarlos de los territorios de más allá del Tibisco. Pero esta ofensiva, iniciada el 20 de julio, no tuvo suerte. El ejército rojo, descorazonado por tantas decepciones, fue rechazado y derrotado por el ejército rumano. Este revés militar condenó a muerte al régimen comunista.

Los líderes social-democráticos y sindicales entraron en negociaciones formales de paz con las misiones diplomáticas aliadas. Estas misiones prometieron el reconocimiento de un gobierno social-democrático. Pusieron en suma, como precio de la paz, la eliminación de los comunistas y la destrucción de su obra. El partido Social-Democrático y los sindicatos, con la ilusión de que un gobierno social-democrático, protegido por las misiones diplomáticas aliadas, podría conservar el poder, aceptaron las condiciones de la Entente. Y cayó así el gobierno de Bela Kun.

El 2 de agosto, el Congreso de Comisarios del Pueblo abdicó el mando. Lo reemplazó un gobierno social-democrático. Este gobierno social-democrático, para contentar y satisfacer a las potencias aliadas, derogó las leyes del gobierno comunista. Restableció la propiedad privada de las fábricas, de los latifundios y las haciendas; restableció la libertad de comercio; restableció en sus cargos gubernativos a los funcionarios y empleados de la administración burguesa; restableció, en suma, el régimen capitalista, individualista y burgués. Pero, con todo, este gobierno social-democrático no duró sino tres días. Vencida la Revolución, el poder tenía que caer inevitablemente en manos de la reacción, y así fue. El gobierno social-democrático no duró sino el tiempo indispensable para abolir la legislación comunista y para que la aristocracia, el militarismo y el capitalismo organizaran el asalto al poder. Los social-democráticos no podían resistir la ola reaccionaria, no contaban ni aun con las masas desengañadas del gobierno democrático desde su primera hora de vida, desde que emprendió la destrucción de la obra de la revolución. Tuvieron que caer al primer embate de los reaccionarios.

Así concluyó el régimen comunista en Hungría. Así nació el gobierno reaccionario del Almirante Horthy. Así empezó el martirio del proletariado húngaro. Nunca una revolución proletaria fue tan cruelmente castigada, tan brutalmente reprimida. El gobierno de Horthy se dio, en cuerpo y alma, a la persecución de todos los ciudadanos que habían participado en la administración comunista. El terror blanco asoló Hungría como un horrible flagelo. Se ensañó primero contra los comunistas, luego contra los social-democráticos, más tarde contra los hebreos, masones, protestantes, finalmente contra los propios burgueses sospechosos de excesiva devoción liberal y democrática. Pero se encarnizó, sobre todo, contra el proletariado. Las ciudades y los pueblos culpables de entusiasmo revolucionario bajo el gobierno comunista fueron espantosamente castigados. En las regiones transdanubianas algunas localidades, caracterizadas por su sentimiento comunista, fueron verdaderamente diezmadas. Innumerables trabajadores eran fusilados o masacrados; otros eran encarcelados; otros eran obligados a emigrar para escapar de análogos castigos o de constantes maltratos. A Austria, a Italia llegaban todos los días numerosos contingentes de prófugos, ejércitos de trabajadores que abandonaban Hungría huyendo del terror blanco. Viena estaba llena de refugiados húngaros. Y en casi todas las principales ciudades italianas recorridas por mí, entonces, los refugiados húngaros eran también legión.

Toda descripción del terror blanco en Hungría resultará siempre pálida en relación con la realidad. A partir de agosto de 1919 en Hungría se han sucedido los fusilamientos, los descuartizamientos, los apresamientos, los incendios, las mutilaciones, los estupros, los saqueos, como medios de represión y de castigo al proletariado. Ha sido necesario que la sed de sangre de los reaccionarios se calme y que un grito de horror de hombres civilizados de Europa la cohíba, para que los crímenes y las persecuciones disminuyan y enrarezcan.

Tengo a la mano un libro que contiene algunos relatos sobre el terror blanco en Hungría.

Pero estos relatos podrían parecer exagerados a los corazones de los burgueses. Se dirá que esta es una versión italiana y que los italianos son siempre, como buenos latinos, excesivos y apasionados en sus impresiones. Mas ocurre que las mismas cosas, aproximadamente, han sido contadas por una comisión de los Trade Unions y del Partido Laborista Inglés, que visitó Hungría en mayo de 1920, para informarse directamente de lo que allí pasaba. El dictamen de la comisión británica es de una circunspección ejecutoriada, y, muchos más, el dictamen de una comisión de personas muy moderadas, muy graves y muy concienzudas de las Trade Unions y del Labour Party. Formaban la delegación inglesa el Coronel Wedgwood miembro de la Camara de los Comunes, y cuatro miembros distinguidos de la burocracia de las Trade Unions y del Labour Party. La delegación no pudo, naturalmente, recorrer toda Hungría. No visitó sino Budapest y uno que otro centro poblado importante. Durante su visita, además, hubo una tregua prudente del terror blanco. El gobierno reaccionario de Horthy trató de encubrir las cosas en lo posible. Los medios de información de la delegación fueron, en una palabra, limitados, insuficientes para el conocimiento de la verdadera magnitud, de la verdadera realidad del terrorismo de las bandas de Horthy. El dictamen de la Comisión inglesa, por consiguiente, es una pálida, una benévola narración de los acontecimientos húngaros. Peca de moderación, peca de optimismo, sin embargo corroboran las afirmaciones del libro del cual acabo de leer una página. Según los cálculos de la comisión, en la época en que ella estuvo en Hungría, el número de presos y detenidos políticos era al menos de doce mil. Según las informaciones oficiales eran de seis mil. El gobierno de Horthy confesaba que tenía encarceladas a seis mil personas por motivos políticos. En su informe, la Comisión refiere que le había sido asegurado que el número complexivo de personas arrestadas o detenidas era superior a 25,000.

El informe de la Comisión británica contiene varias anécdotas atroces del terror blanco en Hungría. Voy a dar lectura a una de ellas para que os forméis una idea de la ferocidad con que se perseguía a los miembros y funcionarios del gobierno comunista y hasta a sus parientes. Es el caso de la señora Hamburguer. El informe de la comisión dice así:

¿Para qué seguir? Ya sabéis cómo actuaba el ‘terror’ rojo en Hungría. Ya sabéis muchas cosas que nos han contado los cablegramas de los diarios, tan pródigos en detalles espeluznantes cuando se trata de narrar un fusilamiento en la Rusia de los Soviets.

El gobierno de Horthy semeja una misión pavorosa de la Edad Media. No en balde sus características son, precisamente, las de intentar restablecer en Hungría el medioevalismo y el feudalismo. La reacción en Hungría no es sólo enemiga del socialismo y del proletariado revolucionario. Es, además, enemiga del capitalismo industrial. Como el capitalismo industrial, como las fábricas, como la gran industria crean el proletariado industrial, el proletariado organizado de la ciudad, o sea el instrumento de la revolución social, la reacción húngara detesta instintivamente el capitalismo industrial, las grandes fábricas, la gran industria. El gobierno de Horthy es el imperio despótico y sanguinario del feudalismo agrícola, de los terratenientes y de los latifundistas. Horthy gobierna Hungría con el título de Regente, porque para la reacción Hungría sigue siendo un reino. Un reino sin rey, pero un reino siempre. Hace año y medio, como recordaréis, Carlos de Austria, ex-Emperador de Austria-Hungría, hijo de Francisco José, fue llamado por los monarquistas húngaros para restaurar la monarquía en Hungría. El plan abortó porque a la restauración de la dinastía de los Hapsburgos, de la antigua casa reinante de Austria-Hungría, son adversas todas las naciones independizadas a consecuencia de la disolución del Imperio Austro-Húngaro, temerosas de que, instalada en Hungría, la monarquía acabe por constituir el antiguo Imperio. Abortó, además, porque a la restauración de la monarquía en Hungría es adversa, por las mismas razones, Italia, alarmada de la posibilidad de que renazca el Imperio Austro-Húngaro. Todas estas naciones opusieron su veto a la reposición de Carlos en el trono de Hungría. Finalmente, insurgieron contra esta reposición los campesinos no aristócratas, hostiles al socialismo, pero hostiles igualmente al viejo régimen.

Por esto, no tenemos actualmente a Hungría transformada en una monarquía, absoluta, medioeval y feudal, con un rey a la cabeza. Pero, de hecho, el régimen del regente Horthy es un régimen absoluto, medioeval y feudal. Es el dominio del latifundio sobre la industria; es el dominio del campo sobre la ciudad. Hungría a consecuencia de este régimen, está empobrecida. Su moneda depreciada carece de expectativas de convalecencia y de estabilización. La miseria del proletariado intelectual y manual es apocalíptica. Un periodista me dijo en Budapest, en junio del año pasado, que en esta ciudad existía gente que no podía comer sino interdiariamente, un día sí y un día no. Ese pobre periodista, que era sin duda un ser privilegiado al lado de otros trabajadores intelectuales, parecía afligido por el hambre y la miseria. Conocí luego a un intelectual, autor de varios estudios sobre estética musical, que actuaba de portero en una casa de vecindad. La miseria lo había obligado a aceptar la función de portero. He ahí, en el orden económico, las consecuencias de la reacción y del terror blanco.

Pero un período de reacción, un período de absolutismo, no puede ser sino un período transitorio, un período pasajero. Una nación contemporánea, y mucho más una nación europea, no pueden retrogradar a un sistema de vida primitivo y bárbaro. Una resurrección del feudalismo y del medioevalismo no puede ser duradera. Las necesidades de la vida moderna, la tendencia de las fuerzas productivas, la relación con las demás naciones no consienten la regresión de un pueblo a un régimen anti-industrial ni anti-proletario.

Gradualmente, se reanima ya en Hungría el movimiento proletario. El Partido Social-Democrático, los sindicatos, conquistan de nuevo su derecho a una existencia legal. Al parlamento húngaro han ingresado algunos diputados socialistas, tímidamente socialistas al fin y al cabo. El Partido Comunista, condenado a una vida ilegal y clandestina, prepara sigilosamente la hora de su reaparición. Algunos elementos democráticos o liberales de la burguesía empiezan también a moverse y a polarizarse. Temeroso de este renacimiento de las fuerzas proletarias y de las fuerzas democráticas, se ha organizado, por eso, en Hungría, una banda fascista. Su caudillo es el famoso reaccionario Friedrich. Todo es sintomático.

Como ya dije a propósito de la Revolución Alemana, una revolución no es un golpe de estado, no es una insurrección, no es una de aquellas cosas que aquí llamamos revolución por uso arbitrario de esta palabra. Una revolución no se cumple sino en muchos años. Y con frecuencia tiene períodos alternados de predominio de las fuerzas revolucionarias y de predominio de las fuerzas contra-revolucionarias. Así como el proceso de una guerra es un proceso de ofensivas y contraofensivas, de victorias y derrotas, mientras uno de los bandos combatientes no capitule definitivamente, mientras no renuncie a la lucha, no está vencido. Su derrota es transitoria; pero no total. Y, conforme a esta interpretación de la historia, la reacción, el terror blanco, el gobierno de Horthy no son sino episodios de la lucha de clases en Hungría, un capítulo ingrato de la Revolución Húngara. Este capítulo llegará algún día a su última página. Y empezará entonces un capítulo más, un capítulo que, tal vez sea el capítulo de la victoria del proletariado húngaro. El gobierno de Horthy es para el proletariado húngaro una noche sombría, una pesadilla dolorosa. Pero esta noche sombría, esta pesadilla dolorosa pasarán. Y vendrá entonces la aurora.

El próximo viernes, conforme al programa de este curso de conferencias, hablaré sobre la conferencia y el tratado de Paz de Versalles. Haré la historia, la exposición y la crítica de ese tratado de paz que, como sabéis, no ha resultado un tratado de paz sino un tratado de guerra. Expondré la fisonomía moral, el perfil ideológico de ese documento, fresco todavía y, ya totalmente desacreditado, tumba y lápida de las cándidas ilusiones democráticas del Presidente Wilson.

![La crisis de la reforma educacional en Chile II [Manuscrito]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/2/7/7/277c1bada09f70ea111fcece7b20b82fce5bbf71c8d3c9b3e02f746b24df6af8/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-01-19290111_142.jpg)

![La resaca fascista en Austria. La lucha eleccionaria en México [Recorte de prensa]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/b/4/5/b45e2deb69539934b209de67c09abd04e74bfae8374c42316c1ad8c609b0707e/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-03-19290927_142.jpg)

![[Conferencia - Deber de la Juventud Contemporánea]](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/a/1/d/a1da110a76c15b56b8161b4f993450056612d7edf4900434ba11d3481485156e/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-3_142.jpg)

![[Séptima Conferencia] - La revolución húngara](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/9/4/c/94cbcb3eea78330830ddfae40d6fa84a136ef5a3ee3b38de0f554e14d6abc188/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-3_142.jpg)

![[Conferencia] - La crisis filosófica](/uploads/r/archivo-jose-carlos-mariategui/2/5/6/2568d7d15f0fc7f1c31c1c6fa1ea3cdb784753d5976958b50af3df436d7df2cc/PE_PEAJCM_JCM-F-03-03-3_142.jpg)