- PE PEAJCM JCM-F-03-3-3.3-1924-10-04

- Item

- 1924-10-04

Part of Fondo José Carlos Mariátegui

Ensayemos una interpretación sumaria la actualidad china. Del destino de una nación que ocupa un puesto tan principal en el tiempo y en el espacio no es posible desinteresarme. La China pesa demasiado en la historia humana para que no nos atraigan sus hechos y sus hombres.

El tema es extenso y laberíntico. Los acontecimientos se agolpan, en esa vasta escena, tumultuosa y confusamente. Los elementos de estudio y de juicio [de que aquí disponemos] son escasos, parciales y, a veces, ininteligibles. [Este displicente] país, tan poco estudioso y atento, no conoce casi de la China sino el coolie, algunas hierbas, algunas manufacturas y algunas supersticiones. (Nuestro único caso de chinofilia es, tal vez, don Alberto Carranza.) Sin embargo, espiritual y físicamente, la China está mucho más cerca de nosotros que Europa. La psicología de nuestro pueblo es de tinte más asiático que occidental.

En la China se cumple otra de las grandes revoluciones contemporáneas. Desde hace trece años sacude a ese viejo y escéptico imperio una poderosa voluntad de renovación. La revolución no tiene en la China la misma [meta] ni el mismo programa que en el Occidente. Es una revolución burguesa y liberal. A través de ella, la China se mueve, con ágil paso, hacia la Democracia. Trece años son muy poca cosa. Más de un siglo han necesitado en Europa las instituciones capitalistas y democráticas para llegar a su plenitud.

Hasta sus primeros contactos con la civilización occidental, la China conservó sus antiguas formas políticas y sociales. La civilización china, una de las mayores civilizaciones de la historia, había arribado ya al punto final de su trayectoria. Era una civilización agotada, momificada, paralítica. El espíritu chino, más práctico que religioso, destilaba escepticismo. El contacto con el Occidente fue, más bien que un contacto, un choque. Los europeos entraron en la China con un ánimo brutal y rapaz de depredación y de conquista. Para los chinos era ésta una invasión de bárbaros. Las expoliaciones suscitaron en el alma china una reacción agria y feroz contra la civilización occidental y sus ávidos agentes. Provocaron un sentimiento xenófobo en el cual se incubó el movimiento “boxer” que atrajo sobre la China una expedición marcial punitiva de los europeos. Esta beligerancia mantenía y estimulaba la incomprensión recíproca. La China era visitada por muy pocos occidentales de la categoría de Bertrand Russell y muchos de la categoría del general Waldersee.

Pero la invasión occidental no llevó solo a la China sus ametralladoras y sus mercaderes sino también sus máquinas, su técnica y otros instrumentos de su civilización. Penetró en la China el industrialismo. A su influjo, la economía y la mentalidad china empezaron a modificarse. Un telar, una locomotora, un banco, contienen implícitamente todos los gérmenes de la democracia y de sus consecuencias. Al mismo tiempo, miles de chinos salían de su país, antes clausurado y huraño, a estudiar en las universidades europeas y americanas. Adquirían ahí ideas, inquietudes y emociones que se apoderaban perdurablemente de su inteligencia y su psicología.

La revolución aparece así, como un trabajo de adaptación de la política china a una economía y una consciencia nueva. Las viejas instituciones no correspondían, desde hacía tiempo, a los nuevos métodos de producción y a las nuevas formas de convivencia. La China está ya bastante poblada de fábricas, de bancos, de máquinas, de cosas y de ideas que no se avienen con un régimen patriarcalmente primitivo. La industria y la finanza necesitan para desarrollarse una atmósfera liberal y hasta demagógica. Sus intereses no pueden depender del despotismo asiático ni de la ética budhista, taoísta o confucionista de un mandarín. La economía y la política de un pueblo tienen que funcionar solidariamente.

Actualmente, luchan en la China las corrientes democráticas contra los sedimentos absolutistas. Combaten los intereses de la grande y pequeña burguesía contra los intereses de la clase feudal. Actores de este duelo son caudillos militares, “tuchuns”, como Chang So Lin o como el mismo Wu Pei-Fu, pero se trata, en verdad, de simples instrumentos de fuerzas históricas superiores. El escritor chino F. H. Djen remarca a este respecto: “Se puede decir que la manifestación de espíritu popular no ha tenido hasta el presente sino un valor relativo, pues sus tenientes, sus campeones han sido constantemente jefes militares en los cuales se puede sospechar siempre ambición y sueños de gloria personal. Pero no se debe olvidar que no está lejano el tiempo en que acontecía lo mismo en los grandes Estados occidentales. La personalidad de los actores políticos, las intrigas tejidas por tal o cual potencia extranjera no deben impedir ver la fuerza política decisiva que es la voluntad popular.”

Usemos para ilustrar estos conceptos, un poco de cronología.

La revolución china principió formalmente en octubre de 1911, en la provincia de Hu Pei. La dinastía manchú se encontraba socavada por los ideales liberales de la nueva generación y descalificada, -por su conducta ante la represión europea de la revuelta boxer,- para seguir representando el sentimiento nacional. No podía, por consiguiente, oponer una resistencia seria a la ola insurreccional. En 1912 fue proclamada la república. Pero la tendencia republicana no era vigorosa sino en la población del sur, donde las condiciones de la propiedad y de la industria favorecían la difusión de las ideas liberales sembradas por el doctor Sun Yat Sen y el partido kuo-ming-tang. En el norte prevalecían las fuerzas del feudalismo y el mandarinismo. Brotó de esta situación el gobierno de Yuan Shi Kay, republicano en su forma, monárquico y “tuchun” en su esencia. Yuan Shi Kay y sus secuaces procedían de la vieja clientela dinástica. Su política tendía hacia fines reaccionarios. Vino un período de tensión extrema entre ambos bandos. Yuan Shi Kay, finalmente, se proclamó emperador. Mas su imperio resultó muy fugaz. El pueblo insurgió contra su ambición y lo obligó a abdicar.

La historia de la república china fue, después de este episodio, una sucesión de tentativas reaccionarias, prontamente combatidas por la revolución. Los conatos de restauración eran invariablemente frustrados por la persistencia del espíritu revolucionario. Pasaron por el gobierno de Pekin diversos “tuchuns”, Chang Huin, Tuan Ki Chui, etc.

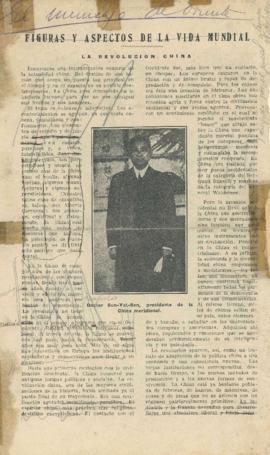

Creció, durante este período, la oposición entre el Norte y el Sur. Se llegó, en fin, a una completa secesión. El Sur se separó del resto del imperio en 1920; y en Cantón, su principal metrópoli, antiguo foco de ideas revolucionarias, constituyose un gobierno republicano presidido por Sun Yat Set. Cantón, antítesis de Pekín, y donde la vida económica había adquirido un estilo análogo al de Occidente, alojaba las más avanzadas ideas y los más avanzados hombres. Algunos de sus sindicatos obreros permanecían bajo la influencia del partido kuo-ming-tang; pero otros adoptaban la ideología socialista.

En el Norte subsistió la guerra de facciones. El liberalismo continuó en armas contra todo intento de restauración del pasado. El general Wu Pei Fu, caudillo culto, se convirtió en el intérprete y el depositario del vigilante sentimiento republicano y nacionalista del pueblo. Chang So Lin, gobernador militar de la Manchuria, cacique y “tuchún” del viejo estilo, se lanzó a la conquista de Pekin, en cuyo gobierno quería colocar a Liang Shi Y. Pero Wu Pei Fu lo detuvo y le infligió, en los alrededores de Pekin, en mayo de 1922, una tremenda derrota. Este suceso, seguido de la proclamación de la independencia de la Manchuria, le aseguró el dominio de la mayor parte de la China. Propugnador de la unidad de la China, Wu Pei Fu trabajó entonces por realizar esta idea, anudando relaciones con uno de los leaders del sur, Chen Chiung Ming. Mientras tanto Sun Yat Sen, acusado de ambiciosos planes y cuyo liberalismo, en todo caso, parece bastante disminuido, coquetea con Chang So Lin.

Hoy luchan, nuevamente, Chang So Lin y Wu Pei Fu. El Japón, que aspira la hegemonía de un gobierno dócil a sus sugestiones, favorece a Chang. En la penumbra de los acontecimientos chinos los japoneses juegan un papel primario. El Japón se ha apoyado siempre en el partido Anfú y los intereses feudales. La corriente popular y revolucionaria le ha sido adversa. Por consiguiente, la victoria de Chang So Lin no sería sino un nuevo episodio reaccionario que otro episodio no tardaría en cancelar. El impulso revolucionario no puede declinar sino con la realización de sus fines. Los jefes militares se mueven en la superficie del proceso de la Revolución. Son el síntoma externo de una situación que pugna por producir una forma propia. Empujándolos o contrariándolos, actúan las fuerzas de la historia. Miles de intelectuales y de estudiantes propagan en la China un ideario nuevo. Los estudiantes, agitadores por excelencia, son la levadura de la China naciente.

El proceso de la revolución china, finalmente, está vinculado a la dirección fluctuante de la política occidental. La China necesita para organizarse y desarrollarse un mínimun de libertad internacional. Necesita ser dueña de sus puertos, de sus aduanas, de sus riquezas, de su administración. Hasta hoy depende demasiado de las potencias extranjeras. El Occidente la sojuzga y la oprime. El pacto de Washington, por ejemplo, no ha sido sino un esfuerzo por establecer las fronteras de la influencia y del dominio de cada potencia en la China.

Bertrand Russell, en su “Problem of Chine”, dice que la situación china tiene dos soluciones: la transformación de la China en una potencia militar eficiente para imponerse al respeto del extranjero o la inauguración en el mundo de una era socialista. La primera solución, no solo es detestable, sino absurda. El poder militar no se improvisa en estos tiempos. Es una consecuencia del poder económico. La segunda solución, en cambio, parece hoy [mucho] menos lejana que en los días de acre reaccionarismo en que Bertrand Russell escribió su libro. La “chance” del socialismo ha mejorado de entonces a hoy. Basta recordar que los amigos y correligionarios de Bertrand Russell están en el gobierno de Inglaterra. Aunque realmente, no la gobiernen todavía.

José Carlos Mariátegui

José Carlos Mariátegui La Chira